「藤枝梅安」をたどる道(ニ)

| 料理屋・酔月楼 〜愛宕神社 |

|

この日。 伊藤彦八郎は、日本橋本石町四丁目の紙問屋・大和屋小左衛門の招待をうけ、行きつけの、木挽町の料理屋・酔月楼へおもむいた。(「殺しの四人」) ☆ ☆ ☆ 木挽町は今の東銀座駅のあたりだが、私の使っている資料だとプランタン銀座周辺となっている。 でも今回は、どちらからもちょっと離れた愛宕神社に行って来た。  東京は昔江戸だった。

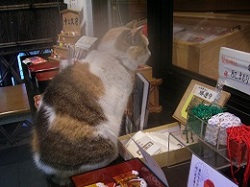

東京は昔江戸だった。誰もが知ってることだろうが、今ひとつ実感がわかない。 本も読んだ、テレビも見た、皇居も行ったし絵でも見た。 にもかかわらず、情けないほどの想像力の欠如のせいで、ここが昔江戸だったという理屈でなく心、になれないのである。 私なんてタイムスリップして江戸時代にでも戻らない限り、東京を江戸と認識するなんて無理だろうと思っていたが、ある日「写真で見る江戸東京」という本を読んで、気持ちが180度変わった。 と言っても在りし日の江戸城の前に佇む武士の姿を見たせいでもなく、街中を闊歩する人力車を見たせいでもない。 愛宕山から見下ろした幕末の江戸のパノラマ写真で、びっしりと立ち並んだ武家屋敷の屋根を見た時だった。 何故?と聞かれてもわからない。 ただ東京はかつて、紛れもなく江戸だったんだと実感した。 写真の撮影者はフェリックス・ベアド。 1860年頃来日した写真家で、他にも王子の扇屋など興味深い写真を残しているが、彼に関してはまた別の項で書きたいと思っている。 ベアドが上った愛宕山、愛宕神社で当時の江戸と今の東京の風景を見比べてみたい、そう思ったのだが、愛宕山近辺はとにかく縁のない所。 遠い近いよりも、とにかく私の所からは行きにくい、ということで延ばし延ばしになっていた。 で、今回神社巡りのついでにそのまま行っちゃえと思ったわけである。 この日は雨で、しかも他のいくつかの神社を回ってからの愛宕神社だったので、正面に見える曲垣平九郎が馬で駆け上がったとされる男坂を下から見上げた時は、正直帰りたくなった(笑)。 でもこの石段こそがベアドが写真を撮った頃のまま残された風景であり、上らなくてはなるまいと、左手に見えるエレベーターには目をつぶって登り始める、これはきつい。 この男坂には「出世の石段」という別名があるが、そのせいか休日にもかかわらず、ワイシャツ姿のサラリーマンが何人か私と同じようにひたすら石段を登っていた。 若い人もいたが、みんな上を見ずに、一歩一歩踏みしめるようにして登って行く。 みんなきついんだ、なんだか笑いたくなった、ここでがんばったら私も出世できるかな? 愛宕神社は1603年(慶長8年)江戸に幕府を開いた徳川家康の命により建立されたという。 雨に濡れて深い色合いの緑が様々な色彩を見せ、本当に綺麗だ。 最近雨に濡れた緑と、雨上がりの緑にハマっていて、雨が降るとカメラを手に出かけるようになった。 などと考えながら、ようやく頂上に到着、見た目以上にきつい。 上は結構広くて、右手にはNHK放送博物館まである。 鬱蒼と樹が生い茂り、小さな社も多いから、写真のように頂上から眼下の景色を眺めるというわけにはいかないのが残念だったが、雨に濡れながらひとつひとつお参りしていると、なるほど心が静まるというか敬虔な気持ちになってくる。 驚いたのが、社務所の売店の店先に置物のように座っている猫。 慣れていて写真を撮ってもなでてもピクリとも動かない。 そういえばこの猫、愛宕神社のホームページの境内案内のマップにもちゃんと登場していたのが笑えた。 歩き回っていて気付いたのだが、ちゃんとした石段の他に、マンションの非常階段のような階段もあった。 これだと石段ほど急でないのでお年寄りでも比較的登りやすいかな? そこを降りてみたら、まさに写真の通りの景色が目の前に広がった。 真福寺がある、そしてびっしり埋め尽くすのは武家屋敷の屋根ではなく、連なるビル群。 ビル自体高い物が多いので、眼下に見下ろす感じはしないし、なにしろ標高26メートル。 現代ならスカイツリーに登らなくても、しょっちゅう登る高さである。 この高さから見下ろしても正直言ってどうこういう景色ではない。 それでも、当時の地面に平たく住んでいた人々がこの山に登り、下を見下ろした時に味わった感動、その片鱗は窺い知ることができた。 ここにマンションの代わりにびっしり並んだ武家屋敷の屋根を想像するのは容易だ。 東京はやっぱりかつては江戸だったんだっていう実感も改めてわく。 たとえそれが何度も見た写真の投影だったとしても。

(2012年5月25日の日記) |

| 菓子舗・笹屋伊兵衛〜塩釜神社 |

|

「殺気」は梅安が人に手をかけることのない地味といえば地味な話だが、それだけに梅安の内面の葛藤が凄まじく、読後感もやるせない。 同時に人の心の不思議も読む者の心に迫ってくる。 かつて我が子を捨てながら、今は裕福な暮らしの中で高慢な女へと変貌している。 それだけなら梅安は許さなかったろうが、この女、おたかは今は本気で実の子ではない娘を可愛がっている姿を見てしまう。 梅安は捨てた子のことを忘れないようにと手紙を残し、おたかを生かす。 この後のおたかの人生はどう変わってゆくのか、考えさせることの多い一編である。 その笹屋伊兵衛があるのは現在の港区東新橋1丁目あたり。 地図を見ていて「塩釜神社」を見つけた。 ここは仙台伊達藩の中屋敷に当たり、仙台藩4代藩主が分霊して上屋敷に勧請したものが移転されたのだという。 痛いほど陽射しの強い土曜の午後、オフィス街を歩いていると、ふと視線の端に緑が映る。 目を向けるとこんもりした森、乾ききった暑さの中、いかにも涼しげだ。 何だろうと思って行ってみたら、そこが塩釜神社だった。 手前によく整備された塩釜公園があり、その奥に鬱蒼と茂る木々と塩釜神社があるのだが、こちらがあまりに明るくて、塩釜神社が暗くて見えない。 先日「浅見光彦ミステリウォーク」なるイベントに参加した時、旧古河庭園そばの大炊介坂の石碑に、鬱蒼と茂った樹木が覆いかぶさって昼間でも薄暗かったため暗闇坂と呼ばれていたと書かれていたが、まさにこんな感じだったんだろうなあ。 手前にあるベンチには、土曜の午後にも関わらず、ワイシャツ姿のサラリーマンが休憩中、ご苦労様です。  そこを抜けて神社に入ると、公園の綺麗さに比べて、社殿のあまりに手入れのされなさに呆然。

そこを抜けて神社に入ると、公園の綺麗さに比べて、社殿のあまりに手入れのされなさに呆然。どこかの山奥の忘れられた神社に迷い込んだような錯覚を覚えるほど。 でもそれが逆に新橋のオフィス街にあることに言い知れぬ感動を覚える。 参拝に来る地元の人らしき人も多く、飾り気のない地元に馴染んだ神社という雰囲気を見事に醸し出していた。 ここもまた、忘れられない神社になりそうだ。 写真は手前が塩釜公園、奥の神社は暗くて見えない。 ★「ブログ」でも写真を紹介しています。。 ★東京都港区新橋5-19-7

(2013年6月9日の日記) |

| 袋物屋・鍵屋利助〜氷川神社 |

|

梅安シリーズのタイトルはみんな好きだが、この「梅安迷い箸」は特に好きだ。 内容も、梅安の優しさとおときの哀れさ、どうしようもない運命の残酷さと梅安の怒りに泣きそうになりながら、何度も読み返した記憶がある。 ただし鍵屋利助は、おときの弟宗太郎が働いている店。 宗太郎が躰をこわして、ひょんなことからおときが、殺人の現場を目撃してしまった梅安に治療を頼みに来るが・・・というあらすじ。 仕掛け人としてあってはならぬこと、仕掛けの現場を見られたら、その者も殺すことが仕掛けの掟。 しかし梅安はあえておときを見逃す。 でもおときは川村甚左衛門を恨んでいたがゆえに口を閉ざす。 梅安、彦次郎もおときの人柄を見切っておときを助ける。 いい話だなあと思った。 なのにおときは殺される。 欲深い女だったわけでもなく、その口の堅さは誰もが認めるところだったのに。 梅安と彦次郎はおときのあるじ、おときを殺した橘屋忠兵衛を殺して仇を討った。 「萌葱の蚊帳ぁ」と、ただ一声の美しい声が、さわやかに炎天の空にながれた。 乾いた殺しと、その直後にながれた声の美しさ。 最初に読んだ時は「萌葱」の意味がわからなくて、素材?と思っていたが、後で綺麗な緑色の名前だと知った。 映画「となりのトトロ」に出てくる蚊帳、あれが萌葱色だそうだ。 さて、鍵屋利助は紀伊国坂下、現在の元赤坂1丁目にある(ホテル・ニューオータニのそば)。 小泉八雲の怪談(むじな)でもおなじみの有名な坂で、以前「日枝神社」でも書いたように、虎ノ門から四谷まで酷暑の中歩き、その時見上げた赤坂御用地の佇まいに圧倒された記憶がある。 雉宮神社そばに住む梅安の家から鍵屋・利助まで電車だとJR線で六本木、恵比寿、五反田と乗換入って約30分。 直線距離で歩けばもっと近いだろうが、それにしても結構遠い。 紀伊国坂下(赤坂見附交差点あたり)に手頃な神社を見つけることができず、ちょっと離れているが赤坂6丁目の氷川神社に行って来た。 六本木1丁目で降りてうろうろ歩いていると、神社より先にいい物発見! 「ハライコ」というドイツ風ファーストフードのお店。 ソーセージの看板が可愛い。 ドイツビールも飲めそうなので、先に神社に行ってから遅めのお昼をここにすることにして、まずは氷川神社へ。 最近は木の生い茂るいい雰囲気の場所が多いが、氷川神社も大きな木に囲まれた素敵な場所。 素戔嗚尊を祭神に据える氷川神社は、埼玉県大宮市の氷川神社を本社に全国に261社あり、東京だけで68社もあるそうだ。 ただこの日は梅雨特有の蒸し暑い空気が充満する鬱陶しい一日で、境内を歩いていると、刺されると辛そうな虫に追い回され、そそくさと出て来てしまった。 もちろん参拝はしたけど、いつかまたきちんとお邪魔したい。 で、さっきの「ハライコ」に戻り、ホットドックとポテトとビール。 私も毎年行く「オクトーバーフェスト」の映像をテレビで流し、メニューの種類は少ないけど、ソーセージやザワークラウトの店売もあり、楽しいお店。 ホットドックもおいしかったけど、ポテトがさらにおいしかった。 外側のかりかり加減と内側の柔らかさのバランスが最高、また来たい。  六本木だけに各国料理を気軽に食べれるお店が多く、楽しそう。

六本木だけに各国料理を気軽に食べれるお店が多く、楽しそう。夜はあまり出歩けないので、休日ランチを楽しめるお店は貴重。 と、話がそれたが都内で68ヶ所ある氷川神社、片っ端から歩いてみたい。 いくつくらい歩けるかな? ★「ブログ」でも写真を紹介しています。 ★ 東京都港区赤坂6−10−12

(2013年7月1日の日記) |

| 旗本・松平伊織の屋敷〜須賀神社 |

|

仕掛人・藤枝梅安シリーズ「梅安初時雨」で、松平伊織の三男・新次郎が牛堀九万之助道場の後継者が、小杉十五郎に決まったことで十五郎暗殺を企てる。 古地図の四谷絵図には、松平伊織ではなく、松平新九郎屋敷として載っているが、場所は当時の四谷御門外、現在の新宿区本塩町。 近場にあるお寺や神社、と地図を見ていたらうまい具合に須賀神社があったので、今回はそこにした。 実は四谷の須賀神社、以前住んでいた所から1時間弱の散歩で来れる場所だったので、何度か初詣に来たことがある。 いつもは四ツ谷駅の方から向かうが、今回は四谷三丁目駅で降りて、四谷消防署、清月堂、ディップパレス(インドカレーのお店)、丸正(スーパー)など懐かしいお店をのぞきながら歩く。 この界隈は、四谷怪談で有名なお岩さんゆかりのある田宮お岩稲荷神社や、服部半蔵の槍が納められている(お墓もある)西念寺などもあり、一時期よく通った。 そして須賀神社。 社名は日本神話で、素戔嗚尊が八岐大蛇を退治してクシナダヒメを妻とした後、出雲国須賀に至って「吾此地に来て、我が御心すがすがし」と言ってそこに宮を作ったことからという、それこそ清々しいほどのおとぼけぶりで(笑)、新宿区の中でも好きな神社のひとつ。 私が行った日は工事中で、正面から入ることはできなかったが、高台の上、訪れる人もなく静かに佇んでいた。 ここには新宿区指定有形文化財(絵画)に指定されている三十六歌仙絵もあるが、そのコピーが境内に飾られてあり、見やすくて綺麗。 もうひとつおもしろいのが、やはり境内に小さなお稲荷さんもあるのだが、ここには狐じゃなくて狛犬がどどんと置かれている。 狐がお稲荷さんではお使いで、だからお稲荷さんには狐でしょ?とずっと不思議に思っていたので今回お話を聞いてみた。 確かに稲荷神社にはお使いとして狐を置くところが多いが、それは別に必ず狐でなければいけないという決まり事があるわけではないとのこと。 (そういえば北区の王子稲荷神社も狛犬だったことをここで思い出す) 元々狛犬は、御簾や几帳を抑える重し(文鎮のような物)として置かれたのが始まりとか。 それがだんだん大きくなり、寺社を守るべき役割を与えられて、外に置かれるようになった。 神の使いという意味を持つので、確かにお稲荷さんなら狐を置くことが多いが、狐でなければならないというわけではないとのこと。 (そういえば日枝神社には狛猿がいたことをここで思い出す) ここのお稲荷さんの狛犬もなかなかおもしろい顔をしている、失礼! 寺社巡りをしていて、最初はあまり気にならなかった狛犬が、よく見るとそれぞれ個性があって楽しいことに気づいた。 もっと狛犬の写真、ちゃんと撮って歩けばよかったなあ・・・。 そういえばお稲荷さんだからといって鳥居が赤いとは限らないことも、実際に歩いてみて見つけたんだっけ。 余談だが、こちらのお宅の玄関には、鳩山一郎氏の書の大きな額が飾ってあった。  何かゆかりがあるのかな?と思いつつもさすがに質問は控えて由来書だけもらって帰って来た。

何かゆかりがあるのかな?と思いつつもさすがに質問は控えて由来書だけもらって帰って来た。この暑い中、丁寧に質問に答えて下さってありがとうございました。 帰りは懐かしい坂本屋さんに寄っておみやげにカステラを買う。 ここのカステラ、素朴な甘さでおいしいんだ、特に底のザラメのじゃりじゃりした部分。 座布団みたいにどどんと置いてあるのもおいしそうで、思わず「写真を撮ってもいいですか?」と聞いたら、売れて隙間になった部分に新しくカステラを詰めてくれた。 またまたありがとうございます! 四谷は本当にいいところだ(笑)。 ★〒160-0018 東京都新宿区須賀町5 ★「ブログ」でも写真を紹介しています。

(2013年8月15日の日記) |

| 宿屋・山城屋伊八〜神田寺 |

|

白子屋菊右衛門の江戸の根城となっている宿屋。 小杉十五郎の件で菊右衛門に裏切られた梅安は、山城屋を襲う。 その山城屋は神田明神下・同朋(どうぼう)町にあったとされる。 同朋町は現在の外神田2丁目あたりらしい。 「同朋町」の名前は初めて聞いたのでちょっと調べてみた。 「同胞=仲間」と同じ意味かな?なんでこんな名前かな?と思ったら、「明暦の大火(振袖火事)」に関係があるらしい。 火事の後、神田明神の裏門周辺は御坊主衆(身分の高い武士に仕えた法体姿の案内世話役)の屋敷地となり、彼らが同朋衆と呼ばれたとのこと。 ちなみに法体(ほったい)とは僧服のことだそうだ、難しいな。 神田明神は何度も行ってるので、他にどこかないかと地図を調べてたら「神田寺」を見つけた。 神田寺は明治以降、神田の地に寺院が無かったため、第二次大戦後の昭和22年(1947年)に故友松圓諦師によって地名を名のる寺院として創建されたとのこと。 地図で見ると、秋葉原の昌平小学校の隣りにある。 時々通る場所だけど、お寺なんてあったっけ?と思いつつ出かけてびっくりした。  神田寺の建物は何度も見てたのに気付かなかったのは、とてもお寺に見えなかったから。

神田寺の建物は何度も見てたのに気付かなかったのは、とてもお寺に見えなかったから。私も歩き回っていろんなお寺を見て来たけど、ここまでお寺に見えないお寺は初めて。 境内を歩き回ったり、お話を聞いたり、そんなお寺ではないのだ。 前をうろうろして何枚か写真を撮っておしまい。 なんとなく落ち着かない気分。 それでも賑やかな秋葉原の街にしっかり根付いたお寺のひとつなのだろう。 万世で焼肉食べて、ヨドバシカメラを冷やかして、へらへらしていた気分が一気に静まる雰囲気があった。 ★東京都千代田区外神田3−4−10 ★「ブログ」でも写真を紹介しています。

(2013年10月29日の日記) |

| 鰻屋・森山〜マーチエキュート神田万世橋 |

|

「梅安」シリーズに登場する音羽の半右衛門の息のかかった店で、梅安や札掛の吉兵衛が連絡場所によく使う鰻屋・森山は現在の外神田2丁目にあった。 神田明神のあるあたりだが、神田明神は前にも紹介したしなあと思いながら、ぶらぶら歩いていて見つけたのが「マーチエキュート神田万世橋」。 ecuteと言えば普通駅の構内にあるが、ここはかつて「万世橋駅」、次に交通博物館として使われた赤レンガ造りの建物を生まれ変わらせたもの。 外から見ても中から見ても綺麗で、お気に入り。 私は車や電車には興味がなくて、かつての交通博物館にも来たことがないが、前に綾辻行人原作、佐々木倫子漫画の「月館の殺人」を読んで 「テツ」がとてもおもしろかったので、一度は来てみたかった、秋葉原の「テツ」の聖地(笑)。 今回は江戸時代というより明治から昭和にかけてを歩いてみるという形になったが、こうした形で古き良き建物が再利用されているのは嬉しい。 特にアーチ形の建物の上が旧万世橋駅のホーム部分として公開され、当時の線路を見ることができるのも楽しかった。 休日のせいか、下のカフェやお店より、こちらの方が人が多くて笑えるくらい。 ほとんどがカメラを構えた50〜60代の男性?だったが、家族連れで目を輝かせている男の子や、本格的なカメラを肩にかけた若い女性なども何人かいた。 階段も昔の構内の物をそのまま使っているので、古く暗いのだが、そこを登って目の前が開けると妙な感動がこみ上げてくる。 この後も何度か行ったが、お店よりもこの旧万世橋の風景に惹かれるのが不思議。 おそらくここに通うほとんどの人がそうなんじゃないかな? もちろん素敵なお店がいっぱい入ってはいるのだけれど。 もしかしたらおしゃれな店より昔懐かしい雰囲気のお店を揃えた方がリピート率アップするような気がした。  ところで神田明神下には実際に鰻屋さんがあって「神田川」というお店が有名だが、私は以前母のおごりで(笑)「喜川」というお店に行ったことがある。 かなり前の事だし、緊張してあまり覚えてないのだが、お店の人がお店の雰囲気とは違って気さくな人だったことだけはうっすらと覚えている。 今だったらもっと図々しくお話聞いたり写真撮ったりするだろうが、いかんせん鰻屋さんは敷居が高い。 どちらのお店も「森山」のモデルという話は聞かないから、池波さんのイメージだけのお店なのかな? ちなみに明神下には「みやび」というお寿司屋さんもあってここもいつも盛況。 新宿京王の出店で買った「手鞠寿司」があまりに可愛くおいしくて、一度寄りたいと思っているのだが、また果たせていない。 ★東京都千代田区神田須田町1丁目25−4 ★「ブログ」でも写真を紹介しています。

(2014年2月6日の日記) |

| 大身旗本・池田備前守照秀の下屋敷〜亀戸天満宮(東京十社めぐり2) |

|

斬られて重傷を負い、記憶まで失くした若い侍を助けたことから、梅安は大身旗本である池田家の家督相続争いに巻き込まれていく。 その池田家の下屋敷があった所が亀戸3丁目、亀戸天神の裏側に設定されている。 地図によると、実際は津軽越中守の屋敷があったようだ。 亀戸天神は、梅、藤、菊の祭りが有名なこともあり、毎年何度か訪れる大好きな神社のひとつ。 秋葉原から浅草橋、両国、錦糸町と亀戸にかけての総武線に沿った道路沿いには、池波小説はもちろん、本所七不思議のモデル?となった地や 神田明神、浅草橋の問屋街、江戸東京博物館、、ロッテホテルのチョコファクトリーなど寄り道できる楽しい場所がたくさんある。 宮部みゆきさんが「本所深川ふしぎ草紙」を書くきっかけになった人形焼の山田屋さんも錦糸町駅そばにある。 どこで電車に乗ってどこで降りるも自由自在、天気のいい日は一日歩いて飽くことのない散歩道だ(暑すぎなければ)。 で、たいてい亀戸天神にお参りして帰りは総武線で一気に秋葉原まで帰るのがいつものコース。  さて、この亀戸天神は「東京十社」の中の一社でもある。 前に芝大神宮に行った時に「東京十社めぐり」を見つけて私達も挑戦してみることにしたけれど、今回使った写真は3月の梅祭りの時のもの。 この時とても楽しいおじいさんに会った。 亀戸天神のヌシ?みたいな人で(笑)、興味のありそうな人をつかまえては亀戸天神の歴史や薀蓄を語ってくれる。 私達もつかまったが、そういう話は大歓迎なのでいろいろ聞いた。 一番おもしろかったのが、おじいさんが子供の頃この池で泳いで叱られた(水をかけられた) 話や、大みそかに亀戸遊郭で女郎さんの膝枕で聞いた法恩寺の除夜の鐘とか、江戸、ではないけれどその雰囲気を感じさせてくれる話だった。 武家が絡んでも「剣客商売」の秋山小兵衛だと小兵衛さんに余裕があるせいかどこかドタバタを突き放して眺めている感があるが、梅安だとかなり陰惨な世界になる。 それぞれの作品の持ち味としてどちらも好きだが、若い頃(笑)は梅安のこの陰惨さはちょっと苦手だった。 今だからわかるおもしろさという意味で、最近は梅安を読み返す機会が多い。 ★東京都江東区亀戸3丁目6番1号 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。

(2014年9月24日の日記) |

| 料理茶屋・美濃清〜不忍弁天堂 |

|

薬種屋片山清助に毒薬調達を持ちかけた旗本・駒井助右衛門を、梅安と彦次郎がこの料理茶屋で仕掛ける。 場所は不忍池の中であり、細い道で繋がっている。 初めて見に行ったのはだいぶ昔だが、それまではなんとなく細くて土を盛っただけの通路で、通るのが大変なんじゃないかと勝手に想像していた(笑)。 実際に行ってみたら弁天堂まで立派な遊歩道が出来ていて屋台などもあったりして、自分の想像とあまりに違うのに笑ってしまった。 ただ弁財天は立派だが、境内は決して広いわけではなく、高級料理茶屋を置くには狭いような気がしないでもない。 まあ今は境内に驚くほどの数の石碑があるので、昔これらがなかったとすれば、見た目にももっと広かったかも。 と思っていたら、台東区のホームページに「明和、安永の頃、このお堂(弁財天)のまわりには、江戸名物の出合茶屋という茶店が並び、蓮飯を売ったり、アベックのお客さんで賑わったものだ。」とあった。 不忍池っておもしろい名前だなあと思っていたが、弁財天の石碑によると、「不忍池」の名は、かつて上野台地と本郷台地の間の地名が「忍ヶ丘」と呼ばれていたことに由来するとのことである。 ではなぜそこが「忍ヶ丘」なのか、そこがまたわからないのだが、忍ぶ丘と忍ばない池、なんだかおもしろい。 機会があったら調べてみたい。  今年はなぜか藤の花に燃えて、あちこちに藤の花を見に出かけたが、この日、不忍池に行った日も、天気があまり良くなかったにもかかわらず、5,6ヶ所回った。 さらに上野公園でぼたん苑まで見に行ったのだから、我ながら驚いた。 最近はちょっとだらけてるなあ(笑)。 ★東京都台東区上野公園2−1 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。

(2014年11月14日の日記) |

| 8月5日鰻屋・深川利吉〜天野屋 |

|

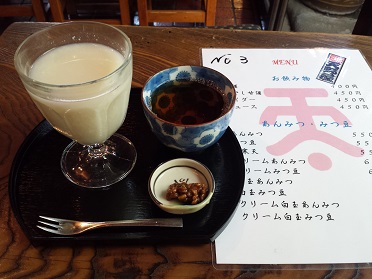

外神田2丁目に「深川屋利吉」という鰻屋がある。 白子屋菊右衛門の山城屋の隣りに音羽の半右衛門が出した店で、白子屋の動きを探るための店。 「梅安乱れ雲」で山城屋にただ1人乗り込む梅安と、その姿を見て慌てる小杉十五郎と彦次郎、そして 因縁ある田島一之助や鵜の森の伊三蔵も登場し、シリーズ最高のおもしろさと私は思う。 外神田2丁目といえば神田明神。 これまでも神田明神近辺を紹介してきたが、今回は天野屋。 金子孫十郎道場からも近いため、「剣客商売」では三冬が「大鳥居の左側にある茶店で名物の甘酒を飲む」こともある。 改装されても素朴な店構えは変わらず、店内に飾られた様々な雑貨が江戸、というよりは昭和(笑)の雰囲気へと誘ってくれる。 夏は氷も出るし、あんみつなど甘味もいろいろあるが、頼んでしまうのはやっぱり甘酒。 夏は冷たく冬は熱く、添えられたなめ味噌の風味もたまらない。  甘味だけでなく売店もあって、パック入りの甘酒の素はもちろん、漬物は味噌などおいしい物がたくさんある。 私はここのべったら漬けが大好きなのだが、いかんせん匂いがきつすぎて、電車の中でかなり強烈なのでなかなか買えない。 スーパーの真空パックの漬物とは比べ物にならないおいしさなんだけど。 そういえば上京したての頃、やはり神田明神そばの「喜川」という鰻屋さんで鰻をご馳走になったことがある。 記憶が定かでないが、男坂を下りた先じゃなかったかな? 当時はお店で写真、なんて時代じゃなかったし、それ以前に緊張して何を食べたかも覚えてない(笑)。 でも店員さんが気さくでいかにも江戸っ子な雰囲気のある女性ばかりだったことは覚えている。 もしかしたらここが深川屋利吉のモデルかも? ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都千代田区外神田2-16-2第2DICビル1F

(2015年8月5日の日記) |

| 2月9日 王子権現(王子神社) |

|

北区王子駅の北口を奥に進むと、王子神社や音無川(現親水公園)、玉子焼きの扇屋さんなど時代小説ではお馴染みの

名所が迎えてくれる。 余裕があるならさらに進めば、赤レンガの北区中央図書館も待っていてくれる。 1月は何度も初詣と称して、あちこちの寺社仏閣を回ることにしているが、王子神社は欠かさない。 王子駅からすぐという場所の良さもあるが、そのたたずまいはもちろん、毎年野村萬斎さんを招いて飛鳥山公園で薪能を する際に、王子神社の神主さんがお祓いをしたり、となんとなく親しみやすさを感じる神社。 池波小説にも何度も登場するが、今回は「梅安最合傘」より「梅安鰹飯」から。 この短編の何が好きかと言って、最後の鰹を前にかわす会話。 特に、 「飯へかける汁は濃目がいいね」 「ことに仕掛がすんだ後には、ね。ふ、ふふ・・・・・・」の二行。 「仕掛」の意味を知ってる読者は不気味な雰囲気を感じてしかるべきなのだが、ここはどうにもほのぼのとしてしまうのだから困る。 仕掛人でありながら、読者の共感を呼ぶダークなヒーローとしての梅安の面目躍如といったところか。 「仕掛」を「仕事」に、「鰹飯」を「きんきんに冷えたビール」に置き換えれば、そのまま自分の生活に使える日常性もいい。 ここでは「王子権現と王子稲荷」と称して、王子稲荷神社と共に紹介されている王子神社だが、この日はたまたま吹雪の日だった。 何年前のことだったろう。 裏の石段を下りて見上げる秋の銀杏、見下ろす親水公園の桜、境内の緑、夜の闇に浮かぶ灯り、小さいけれど賑やかに行われる 熊手市、何度来ても飽きることがない。  ところが先日行ったら、鳥居の前にあった巨大な樹が切り倒されてなくなっていた。 1メートル以上ある(ように見える)切り株だけが残っている。 樹が傷んだようにも見えないのだが、後で聞いたらセブンイレブンができるらしい。 鳥居の外だから、厳密には王子神社と関係ないのかもしれないが、北区役所の前に立って王子神社を見る時の、鬱蒼とした杜と 親しみやすい雰囲気が一気に消えてしまった。 本当に残念だ。 もう前のように足しげく通うことはないだろう。 余談だが、「梅安最合傘」の「最合傘」、本を読むまでもなく「相合傘」のことだが、最合傘は池波さんの造語だとばかり思っていた。 今回調べたら「他の人と共同で物事を行うこと。また、その組織。」とあった。 でも「相合傘」より「最合傘」の方が、語感もいいし、雰囲気もいい。 さすがなあと改めて思った。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都北区王子本町1-1-12

(2016年2月9日の日記) |

| 11月9日 料理屋・乳熊屋〜金輪寺 |

料理屋・乳熊屋は池波三大作品「鬼平犯科帳」「剣客商売」、そして「仕掛人・藤枝梅安」の全てに登場する希少な店だ。

料理屋・乳熊屋は池波三大作品「鬼平犯科帳」「剣客商売」、そして「仕掛人・藤枝梅安」の全てに登場する希少な店だ。鬼平では「唖の十蔵」、剣客では「夕紅大川橋」、梅安では「梅安鰹飯」。 以前「鬼平犯科帳をたどる道」では近くにある王子稲荷神社を紹介したが、今回は同じ王子岸町1丁目にある金輪寺を取り上げたい。 王子界隈が大好きな私にとって金輪寺は大切なお寺。 桜の飛鳥山、玉子焼きの王子扇屋、お狐さんの王子稲荷神社、大銀杏の王子神社と共に何度でも訪れたい場所でもある。 今年は幸いにも御住職にお会いしていろいろお話を伺うこともできた。 金輪寺は「明治36年(1903年)に、それまで近隣の王子神社および王子稲荷神社の別当を務め、江戸時代には徳川将軍家の 御膳所にもなった、地域を代表する寺院であった」とWikipediaに記されている。 現在は山号が「王子山」だが、以前は「禅夷山」であり、御住職はこちらの山号の方がお好きだそうだ。 この時頂いた小野磐彦著「金輪寺考」によると、「禅夷」とは、仏の功徳によって亡者の怨霊を鎮め、極楽浄土に安住させると いうことで、前九年の役に関わる由来らしい。 元文二年(1737)には花見の名所、飛鳥山が王子神社に寄進され、その管理は別当金輪寺に任された。 その後神仏分離令により廃寺となったが、支坊(塔頭)の一つであった藤本坊が金輪寺の名を継ぎ、再興された。 さらに北区役所のそばにあった弥陀坊は、現在は金輪寺の境外仏堂・阿弥陀堂となっている。 こちらにも行ってみたが、きれいに整備された墓地を管理する方はいたが、詳しいことは何も知らないので金輪寺で聞いて 欲しいとのことだった。 一時は住職のいない荒寺となった金輪寺だが、現在は整備されて現在の御住職で5代目40年となるそうだ。 阿弥陀堂に比べてこちらの墓地がごちゃごちゃしているのは、戦後無住職だった頃に、町の有力者が自分たちで采配して 王子の人々のお墓を配置したからで、「それまで檀家のない寺だったのが、すっかり檀家寺になってしまいました。」と苦笑する御住職、 楽しいお話をありがとうございました。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都北区岸町一丁目12番22号

(2016年11月2日の日記) |