「鬼平犯科帳」をたどる道(三)

| 2月13日 飛鳥山 |

|

「山吹屋お勝」には音無川、王子神社、王子稲荷、飛鳥山、扇屋(山吹屋)など当時の王子の風景が濃厚に書き込まれている。 今同じ場所を歩いてみると、その雰囲気が強く残っており、とても好きな場所のひとつ。 たとえば桜の時期、王子駅北口の裏から音無親水公園に出る。 右側の石段を上って王子神社に参拝、そのまま川沿いの遊歩道を歩くと、紅葉寺の金剛寺、私の大好きな北区中央図書館、 桜の中、寄り道せずにひたすら歩くと板橋宿に入り、そのものずばり「板橋」も見ることができる。 扇屋さんが開いていれば、玉子焼きを買ってお話を聞いてもいいし、足を延ばして王子稲荷を見てもいい。 もちろん飛鳥山の桜を堪能してもいい。 飛鳥山は、お花見、浅見光彦ミステリーウォーク、野村萬斎さんの飛鳥山薪能と、年に最低3回は訪れる大好きな場所。 ただぶらぶら歩いているだけでも楽しい。  飛鳥山に桜を植えたのは、「暴れん坊将軍」で有名な?八代将軍徳川吉宗。

飛鳥山に桜を植えたのは、「暴れん坊将軍」で有名な?八代将軍徳川吉宗。桜を植える地として、なぜ飛鳥山を選んだのか、薪能のサイトにおもしろい事が書いてあった。 この界隈を治めていた豊島氏が熊野信仰を深く受容しており、紀州熊野より若一王子神社を勧請した。 この若一王子神社が王子の地名の起こりであるとされている。 紀州から江戸に来た吉宗が日光御成道(岩槻街道)(西ヶ原→飛鳥山沿いの道路)を通った時に、紀州に因んだ地名を見つけてこの地を気に入り、鷹狩りに来たり、桜を植えたり したらしい。 ちなみに現在、飛鳥山交差点に立ち、飛鳥山に背を向けて立つと、正面池袋方面から来た明治通りが左折して王子駅方面に続き、右折(西ヶ原方面)は本郷通りとなっている。 現在は飛鳥山公園となっているが、池波関係以外にも史跡が多く、3つの博物館があったりと、桜の季節じゃなくても散策に持ってこい。 目立っているのが、カタツムリみたいな丸いフォルムで斜めにゆっくり上っていくエレベーター、アスカルゴ(笑)。 できた当時、ちょうど「アド街ック天国」で飛鳥山界隈が紹介されて、アスカルゴが30位にランクインしたことを思い出した。 お花見する人は多いけど、上野公園ほどの混雑にはならないし(高低差が激しいので密集できない)、のんびり桜を愛でるのはうってつけな場所のひとつである。 ★東京都北区王子1-1-3 ★「ひとりごと」で写真を紹介しています。

(2015年2月13日の日記) |

| 2月25日 音無親水公園 |

|

前回の飛鳥山から王子駅の中を通り抜けて音無親水公園。 元々は石神井川なのだが、音無橋近辺は昔から音無川と呼ばれて親しまれている。 以前伊東に行った時に、かつて遠く伊東の地に流された若き日の頼朝が、八重姫との逢瀬のために 日暮らし夜に なるのを待ち続けたと言われる伝説の森、「日暮の森」を見に行った(現在の日暮神社)。 その時に、そばを流れる川のせせらぎがうるさいと頼朝が一喝、川は静かになった(笑)。 その逸話に因んでその川は「音無川」と呼ばれるようになったというが、こちらの音無川にはどんな逸話があるのだろうか。 石神井川自体は暗渠となって、JR王子駅の下に流れ込んでいるのを見ることができる。 春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の枯れた佇まいもまた見ごたえがあって、いつ通っても気持ちがいい。 池波さんが小説に王子界隈を登場させることは多かったが、エッセイで王子を訪れたことを書いてないのが残念。 なぜかトランペットや尺八の練習をしてる人がいて驚いたこともある。 東屋でお喋りしていたおばあちゃんたちの話を聞くともなしに聞いてたら、音無橋のアーチ形の橋桁がいい反響をするのだそうだ(笑)。 どんな人が吹いてるのか見えなかったが、雰囲気的に深編笠をかぶった虚無僧だったらいいなと思ってしまった(笑)。 夏は水車や岩場の遊び場で親子連れで賑わっているが、全身びしょ濡れになって遊んでいる子供たちを見ていると本当に和む。 私も甥っこがまだよちよち歩きの赤ちゃんだった頃、遊びに連れて来たことがあって、親子に見えるかな?なんて胸がくすぐったくなったのを 思い出した。  そうそう、秋には王子神社の大銀杏が見事な黄色に彩られるが、さらに綺麗なのは落葉した時。 公園から神社に上る石段が黄色い絨毯で敷き詰められる。 もちろんさっさと掃除されるから、私も一度しか見たことないが、本当に綺麗だった。 ★東京都北区本町1丁目2 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。

(2015年2月25日の日記) |

| 3月9日 石神井川 |

|

小平市に源を発する石神井川だが、「王子駅付近は飛鳥山(上野台地)にぶつかるような形になっているため、1958年の狩野川台風では、洪水が発生し、王子駅の改札口が冠水するなど北区だけで5000世帯が被害にあった。 そこで、1966年から1968年にかけて飛鳥山の下をトンネルで通す飛鳥山分水路(バイパス)が建設され、1969年3月に完成した。 旧流路は、音無親水公園となり、現在は汲み上げた地下水が流されている。」とWikipediaにある。 親水公園から流れた水は、そのまま王子駅の下に流れ込んで暗渠となり、見ることができるが、反対方向は板橋区に向かう散歩道となっている(石神井川ウォーキングコース)。 コンクリートでできた垂直の護岸が続き、驚くほど高いのに流れる水は少なく、拍子抜けするが、大雨が降った時の増水量は凄いらしい。 途中にも川の淵まで下りて行ける小さな公園があるが、雨の日は立ち入り禁止となる旨、表示があったりする。 この道をまっすぐ歩くと途中で私の大好きな北区中央図書館があり、さらに進むと東板橋図書館があり、さらに「板橋区」の由来となった「板橋(木でできた橋)」にたどり着く。 ここまでが結構な距離なのでその先には行ったことがない。 板橋で右折すると、これまた私の大好きな「板橋宿」に入るのだが、そこまで来るとさすがにしんどいので、板橋宿に行く時は、都営三田線の新板橋駅から入る。 私が外で食べる唯一のハンバーグのお店「千石」が板橋宿の入り口にあるし。 板橋や板橋宿に関してはまた別の回に紹介したい。  さてこの石神井川沿いのコースは桜の名所としても有名。 私も毎年欠かさず見に来るが、何がいいってあまり混まないこと。 長く、狭い道が続くので、当然座るような場所もほとんどない。 写真を撮る人も、長居することなくさっさと進むので、桜を愛でながらのんびり歩くことができる。 千鳥ヶ淵の朝夕の通勤ラッシュのごとき凄まじい混雑とは比較にならないくらい楽(笑)。 千鳥ヶ淵だと進みたくても進めない、戻りたくても戻れない、止まりたくても止まれない、人の波に押されてなすがままという、あれもあれで悪くはないが・・・。 板橋の近くては近所の小学校で作るのか?手製のこいのぼりが飾ってたりしてとてもいい気持ちになれる。 そうそう、北区中央図書館のそばに金剛寺というお寺がある。 ここも春の桜、秋の紅葉で有名だが、以前高橋由一の画展に行った時、ちょうど写真の構図の滝野川の紅葉の絵を見て感動した。 有名な絵ではないらしく、調べても出て来ないが、機会があったらまた見たい。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。

(2015年3月9日の日記) |

| 3月16日 蕎麦屋・三好屋〜芭蕉記念館 |

|

同じ女でありながら、女の怖さにぞっとする話「蛇苺」。 この話に登場する蕎麦屋三好屋は万年橋の北詰、現在の江東区常盤1丁目にある。 万年橋は本所深川界隈を歩いていると必ず通るが、まあ鉄筋アーチ型の橋で情緒も何もないが、この近辺は 隅田川沿いの晴れた日は本当に気持ちのいい地域。 そして近くに芭蕉記念館及び芭蕉庵史跡展望公園がある。 松尾芭蕉といえば、有名な句をいくつかと、誰もが知ってるだろう大体の生涯くらいしか知識がなかったが、ある日テレビで「芭蕉忍者説」を見て 俄然興味が湧いた(笑)。 芭蕉が忍者だったかという事よりも、そう思われてもおかしくないほど芭蕉のあげた業績、及びその健脚ぶりは凄いものだった事に驚いた。 そんな頃通りがかったから、吸い寄せられるように記念館に入ったのだが、こじんまりした建物に芭蕉の足跡を記した地図、その旅装束展示など 見ごたえはあったものの、当然忍者にまつわる資料はなく(笑)、撮影禁止なこともあり、実はあまり記憶にない(行ったのは3年前)。 ただ「古池や〜」のカエルと思われるカエルの像があちこちにあるのが微笑ましかったのは覚えている。  むしろ緑に包まれた東屋のようなその庭と、隅田川を向いて鎮座している芭蕉像の印象が強い。 その日が晴天だったために庭の緑の美しさ、空の青、川の青との対比が美しく、記念館(鉄筋)の建物がむしろ無粋に感じたほど(すみません、汗)。 実は芭蕉庵自体は実際にあった場所が後武家屋敷になり、さらにそれがなくなってしまったため、場所が確定できないのだそうだ。 よってカエルが見つかった場所と定めてそこに芭蕉記念館を作ったという、これもなんか不思議な話だけど、本所深川ならありかと思う(笑)。 その後私の芭蕉=忍者説も冷めて、芭蕉もすっかりご無沙汰だが、今回取り上げたのを機に、もう少し調べてみたい。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都江東区常盤1-6-3

(2015年3月16日の日記) |

| 3月27日 雑司ケ谷・鬼子母神 |

|

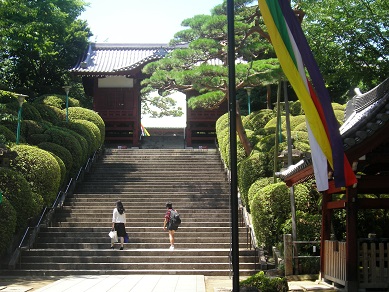

「鬼平犯科帳」の「隠居金七百両」は平蔵一家のほのぼの?ぶりが楽しい一編だが、雑司ケ谷の鬼子母神がメインの舞台と

いうことでも好きだ。 父親譲り、遊び盛りの辰蔵の飄々とした雰囲気もいい。 彼がどんな大人に育ったのかが気になるが、Wikipediaによると61歳で先手弓頭となり、66歳で亡くなったらしい。 その雑司ケ谷の鬼子母神、池袋駅から歩いて10分ちょっとの地にありながら、鬼平さんの時代をそのまま写し取ったような 緑深い佇まいが好きで、よく行く。 特に空が青く、お日様が眩しい日は、緑がより濃くなり、暗い境内から見る風景がより鮮やかに見えていい。  赤い小さな鳥居がたくさん並んでトンネルを作り、くぐった先にある武芳稲荷堂の赤も映える。 江戸時代から続く駄菓子屋さん(上川口屋)に寄って駄菓子を買ったりお話を聞くのも楽しい。 上川口屋は創業は今から230年前の 江戸時代中期1781年(天明元年)。 実在の平蔵さんが生きてた頃からあった店なので、本当にふらりと寄っていたかも? 店主の内山雅代さんは13代目だそうだ。 「石松」という名前の白と黒の猫と仲良く店番をしている。 ガッツ石松のファンなのかな?と思った私に、「片目だからよ」と微笑んだ。 ずっと昔拾った猫で、人間に例えれば90歳くらいのお爺ちゃん。 ガッツ石松じゃなくて森の石松だったらしい。 鬼子母神は他にも高橋留美子著「犬夜叉」や京極夏彦著「姑獲鳥の夏」など私の好きな作品にもゆかりのある場所なので 季節の変わり目には必ず来る。 でも今回調べていて、千葉県市川市の遠寿院(法華経寺塔頭)の鬼子母神と合わせて「江戸三大鬼子母神」と呼ばれることを 初めて知った。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都豊島区南池袋3-18-18

(2015年3月27日の日記) |

| 4月1日護国寺 |

|

長谷川平蔵の妻久栄が活躍する「むかしの男」は、小説もいいけどドラマもいい。 女性でありながら、まるで平蔵になり変わったかのように段取りをつけ、さばいていく。 でも若かったとはいえ、久栄ともあろう女性が、若き日の平蔵ではなく、近藤勘四郎に 惹かれてしまうのは、まあもったいない話で(笑)。 そうでなくては話も始まらないが、池波さんも罪なことをしたものだ。 勘四郎に呼び出された久栄が出かけて行くのが護国寺門前の茶店。 雑司ケ谷霊園や鬼子母神の近くだが、最後に行ったのは4年前。 すっかりご無沙汰してしまった。  天和元年(1681年)2月7日、徳川綱吉が母、桂昌院の願いを受けて建立させたという。 私にとっては、何年前になるだろうか、尾崎豊さんの葬儀が行われたお寺として思い出深い。 尾崎豊さんの急死、そしてニュースで初めて見た護国寺の壮大さと、ファンの長蛇の列に圧倒された。 もう20年以上前の話になるのか・・・。 私達が訪れた時は、人も少なく、のんびりした雰囲気で、当然のことながら当時を偲ばせる物は何もなかった。 絵馬を見ていたら、これから連載が始まるらしい漫画家さんの「連載がうまくいきますように!」とイラストが描かれた絵馬を見つけた。 サインが読めなかったので(笑)、誰の何という作品かわからないけれど、たまたま見つけただけで応援したくなる不思議。 あれから4年、まだ連載は続いているだろうか。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都文京区大塚5?40?1

(2015年4月1日の日記) |

| 8月28日鬼平江戸処〜羽生 |

|

★鬼平江戸処の公式ホームページは「こちら」 2013年(平成25年)12月19日埼玉県羽生市の羽入パーキングエリアに「鬼平江戸処」がオープンした時、 もう行きたくてたまらなかったけど、あいにくうちには車がない。 車持ってる知り合いも興味がなかったりで、そのうちハトバスツアーとか出ないかなあと半ばあきらめていました。 そしたらなんと!車がなくても行けるようになったと言うではないですか! 早速行って来ました。 羽生までは電車で行って羽生からはタクシーで。 2,000円くらいだったかな? ちょうど台風期で、突然の土砂降りで濡れては、カンカンの日照りで乾くみたいな繰り返しだった日。 ものすごく細い裏道みたいなところを通ると、道路の下をぐんと下がり、「雨の多い時は冠水の危険あり、 通行禁止」みたいな表示あったりしてちょっとドキドキ。 でも気さくな運転手さんの話によると、鬼平処ができて半年ぐらいで、もう一般道から入れるようになってたらしい。 地元の人たちは、工事中のうちから裏口通って遊びに来てたよなんて笑ってます。 なんてうらやましい! やっと着いて、門をくぐるとそこはまさに別世界。 テレビで何度か見ていたけど、想像以上の豪華さでした、広い、大きい。 私は車に乗ることはほとんどないので、パーキングエリア自体まず行かないのですが、こんなに立派だなんて!と目が点に(笑)。 駐車場にぎっしり並んだ車と、どこに行っても長蛇の列の現代人!がいなければまさに江戸の風景でした。 外から見ても、中に入っても江戸の雰囲気を壊すことなく、丁寧に作られています。 混む前にと、ますは早めの昼食。 私はたぶんここでしか食べられないと思う、「五鉄」の一本うどんで。 連れには是非軍鶏なべ注文して欲しかったのですが、そこまでおなかがすいてないとのことで、弁多津の中華そば。 五鉄はもちろんあの五鉄、弁多津は佐嶋与力が大好きなのっぺい汁のお店なのですが、なぜかのっぺい汁はなく、 中華そばのみ(味噌、醤油など3種)です。 五鉄は親子丼で有名な玉ひで、弁多津は池波さんが愛したたいめいけん監修です。 で、まずは一本うどん、思ってたより甘みが強い。 玉ひでの親子丼の味でした。 中華そばもつまみ食いしましたが、すごく上品。 江戸の、というよりよく言われる東京の昔ながらの中華そばって感じでした。 どちらもとてもおいしかったけど、予想してた味(素朴な味)とは違ったかも。 この後売店で佃煮やお菓子を買い込んで、一番混んでるお昼頃はのんびり散策。 桐屋の黒飴が缶に入っているのは残念でしたが、保存のためなら仕方がないか。 あと母のお土産に鬼平湯飲みも買いました。 もちろん池波さんの描いた鬼平さんの絵がついています。 他にはそばの本所さなだや(神田まつや)、うなぎ忠八(鯉平)、江戸めし万七(なべ屋)、人形焼きとたい焼きの文楽焼き本舗(おめで鯛焼き本舗)があります。 甘味だとくずもちの船橋屋や、神田明神天野屋の甘酒他。 とにかく全部食べたいけどそれもならず(笑)、でも軍鶏めしの素は買いました。 まだ作ってないけど。 せっかく来たので、いったん出て歩いてさいたま水族館へ。 これが思ってたより遠かった。 汗ダラダラで、でも綺麗な緑の田んぼを見ながらのんびり歩くのはとても気持ちいい。 小さな魚の表示が方向案内してくれるけど、うっかりすると見逃しそうです。  小さな水族館(しかも工事中で全部は見れない)でしたが、何より驚いたのは、絶滅危惧種の多さ。 ここは淡水魚の水族館ですが、あまりに多くてなんだか胸が痛くなりました。 帰りはまたせっせと歩いて鬼平処に戻り、甘酒やソフトクリームで一休み。 大満足で帰りました。 交通費がきついけど、機会があったらまた行きたいです。 ところでなぜ羽生に鬼平処? ホームページによれば、現在の東北自動車道は江戸時代の日光街道、奥州街道にあたります。 羽生パーキングのそばの栗橋には関所があり、江戸に出入りする旅人を厳しく取り締まりました。 そこで羽生を「江戸の入り口」に見立てて作ったのだそうです。 名前を借りただけではなく、池波ファン、鬼平ファンにも受け入れられようとする真摯な姿勢の見える場所でした。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★埼玉県羽生市弥勒字五軒1686

(2015年8月28日の日記) |

| 12月8日飛鳥明神門前の茶店〜素戔嗚神社 |

|

いつもは、小説に出て来る寺社仏閣や地域をある程度決めて出かけるのだが、今回の素戔嗚神社は

どこに行った帰りだったか、たまたま歩いていて見つけた神社。 その威風堂堂とした姿に、まさに「吸い込まれた」。 特に提灯や額束に書かれた「素戔嗚神社」の字の勢いにも圧倒された。 日本神話で有名な素戔嗚尊。 天照大神の岩戸隠れ事件を起こしたり、八岐大蛇を退治したりと親しみやすく?知名度が高い神様。 その素戔嗚を何故祀っているかというと、開祖となる黒珍(役小角の高弟)の住居近くにあった奇岩が、 ある日光を放ち、二柱の神様が翁に姿を変えて現れ、素戔嗚と名乗ったという(神社のホームページより)。 余談だが、この時初めて神様を一柱二柱と数えることを知った。 これが2年ほど前の話で、そのままになっていたのだが、先日「鬼平犯科帳」の「怨恨」を読み返していたら、 磯部の万吉が女房おとらにやらせている茶店が飛鳥門前前とあった。 情けないことに、前に読んだ時は飛鳥山公園のあたりかな?と勝手に思っていたのだが、飛鳥とは 素戔嗚の息子の神様だった。 こういう勘違いが多いので我ながら困ってしまう。 ぱっと目に入った文字や、耳に入った一言で決めつけてしまうのがしょうちゅうで。  これも子供の頃から大好きだったシャーロック・ホームズ、何度も読んだし、ドラマも何度も見てるのに、「バスカヴィルの犬」を ずっと「パスカヴィルの犬」だと信じ込んでいた。 早川書房のポアロカフェでさりげなく指摘されて、顔から火が出た(笑)。 ちなみにこの奇岩があった小塚から「小塚原」の地名ができたのだそうだ。 素戔嗚の字柄とイメージにふさわしいダイナミックな神社、と書けば雰囲気が伝わるだろうか。 これまで回った中でもベスト3に入る印象的な神社だった。 ちょっと行きにくい場所にあるので、それ以来行っていないが、今回取り上げたのを機にもう一度 行ってみたい、というか通いたい(笑)。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都荒川区南千住6-60-1

(2015年12月8日の日記) |

| 12月14日仏絵師・細金小五郎の家〜茶ノ木神社 |

|

掻掘のおけいほどではないが、「鬼平犯科帳」12巻「高杉道場・三羽烏」に登場する砂蟹のおけいも重量感(体形だけではなく)というか存在感が凄い。 ドラマでどうだったか今思い出せないが、ちょっと調べてみたら三ツ矢歌子さんが掻掘のおけい、根岸季衣さんが砂蟹のおけいを演じていたようだ(中村吉右衛門版)。 池波さんの描くこういったタイプの女性は、女っぽさがむせかえるようで、私などはどうにも引いてしまうのだけど、その凄みは池波さんならではだろうなあ。 さてこちらのおけい、砂蟹のおけいは日本橋北・住吉町に仏絵師の細金小五郎の女房として住んでいる。 住吉町は現在の日本橋人形町2丁目。 今日紹介するのは人形町1丁目にある茶ノ木神社。 水天宮のそばにある小さな稲荷神社である。 水天宮に行った時たまたま見つけたのだが、倉稲魂大社で伏見系の稲荷で、元々この土地は、徳川時代約3000坪に及ぶ下総佐倉の城主(十八万石)大老堀田家の中屋敷で この祭神は其の守護神として祀られたものだそうだ(由来より)。 今も社の左右に茶ノ木が植え込まれているらしいが、訪れた時は、神社名と植込みの関連に気付かずに帰ってしまったので、今度また見に行きたい。 火伏せの神としても有名で、私もしっかり拝んできた。  こちらのお狐さんがなかなか凛々しい顔をしていて見飽きない。 ところで茶ノ木神社という名前に聞き覚えがあるなあと思っていたら、市谷亀岡八幡宮に行った時に、石段途中に同じ名前の神社があったことを思い出した。 あちらのお狐さんはもうちょっとシンプルだった記憶がある。 それにしてもおけいの家から仮に巣鴨駅まで行くとなると、歩いて1時間半かかるらしい。 おけいは直接押し込みに参加してはいないがそれでも健脚、私だったら行くまでに疲れてしまいそうだ。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都中央区日本橋人形町1丁目12−11

(2016年12月14日の日記) |

| 2月17日 座頭・徳の市の家〜波除神社 |

|

中央卸売市場の豊洲移転が今年の11月と迫って来た。 今後築地はどう変わって行くのかわからないが、今の築地を見ておきたいと思い、向かった。 私にとって築地は「お寿司を食べる街」である。 大人2人暮らしで料理の苦手な主婦としては買い物にはなかなか手が届かず、市場には入ったことがない。 この日は築地市場もなぜか閑散としていて入りづらく、結局入れず。 しかも道に迷ってうろうろしているうちに見つけたのが今回紹介する波除神社。 住所は築地6丁目(鬼平当時の南小田原町」にあたり、長編「迷路」で猫間の重兵衛の引き込み役兼 嘗役の座頭・徳の市の住居がある。 猫間の重兵衛、悪役でありながらこれだけ魅力的な人物もなかなかないんじゃないかと思える大物。 本としては22冊目で、「鬼平犯科帳」は未完の24作目を持って終了する。 それだけにこの頃になるとある意味読むのが辛く、読み終えても23巻「炎の色」になかなか手が出ない。 そして最終巻「誘拐」では私が大好きなおまさが永遠の囚われ人となってしまった。 長編だけに、お馴染みの登場人物の心模様の描写が豊かで、何度読み返しても飽きない。  さて波除神社。 この日は天気も良く、木々の緑が冴えわたる、まさに江戸歩き日和。 明暦の大火後、築地の埋め立て工事が行われた際に、荒波に工事が難航。 ところが波間に光を放つご神体が見つかり、お祀りしたところ波が収まり、工事が進んだことから波除神社と命名されたらしい。 卵の形をした玉子塚の他に、蛤塚、鮟鱇塚、海老塚、活魚塚、すし塚まであるところがいかにも築地だが、圧巻は 巨大な獅子頭。 獅子の他に龍や虎もあり、それらを担いで回ったのが祭礼「つきじ獅子祭」の始まりだそうだ。 それほど広くはないが、見るべき物がたくさんあって、しかもおもしろい(と言っては失礼か?)ので、あっという間に時間が たってしまった。 波除神社が見守る築地の風景、次に来た時はどんな風に変わっているのだろうか。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★東京都中央区築地 6-20-37

(2016年2月17日の日記) |

| 6月22日 一乗寺 |

|

JR上野駅から不忍池に出て善光寺坂から一乗寺へ。 もちろん「鬼平犯科帳」の「いろは茶屋」に出て来る木村忠吾のお忍び?コースである。 谷中・いろは茶屋界隈は、毎年8月の全生庵に幽霊画を見に行きがてら散歩するが、まさに「谷中」の イメージ通りの町並が続く。  いろは茶屋へと急ぐ忠吾が曲者を見つけ、「一乗寺の塀沿いにある榎の木陰にかがみこみ」、「上聖寺の

裏口から入って、寺僧を起こし」と、それまでに考えられないほどの活躍ぶりを見せる。

いろは茶屋へと急ぐ忠吾が曲者を見つけ、「一乗寺の塀沿いにある榎の木陰にかがみこみ」、「上聖寺の

裏口から入って、寺僧を起こし」と、それまでに考えられないほどの活躍ぶりを見せる。同じ通りを歩きながら、思わずにやにやしてしまうのも私だけではないと思う。 でも何度行っても周り切れた気がしないのも谷中の特徴。 お寺も多いし、おもしろいお店も多いし、可愛い猫も多い(笑)。 一乗寺でも、できればお話など聞きたかったが、未だにかなったことがない。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★台東区谷中1丁目6ー1

(2016年6月22日の日記) |

| 7月5日 剣客・市口又十郎の道場〜十番稲荷神社 |

|

六本木ヒルズに行く時必ず立ち寄るのが十番稲荷神社。 名前の通り、麻布十番にある。 Wikipediaによると「十番」の名称は、十番組屋敷、十番橋など、江戸時代の町名だった里俗称を復活したものだそうだ。 なんとなく「あざぶじゅうばん」という言葉の響きが好きな街。 メインストリートはお洒落だが、一歩脇に踏み込むと昔ながらの親しみやすい住宅街があったり、「港区」のイメージとは ちょっと違う雰囲気。 ただ付近に大使館が多いせいか、住んでる外国の人も多いが、秋葉原や浅草あたりの「外人さん」とは一味違って、 町を普通に歩いている(笑)。 ここを歩いているといつもお見出すのが「鬼平犯科帳」の「麻布一本松」。 電車で読んでると、必ず笑いがこみ上げて困ることになるので、外では読めないタブー本。 そう、木村忠吾が笑わせてくれるのである。  初めて「鬼平犯科帳」を読んだのは中学生の頃だったと思うが、当時は木村忠吾が嫌いだった。

初めて「鬼平犯科帳」を読んだのは中学生の頃だったと思うが、当時は木村忠吾が嫌いだった。こんないい加減な人を、なんで長谷川平蔵は部下として使ってるんだろうって。 シリアスなシリーズを和らげる木村忠吾のいわゆる「滑稽味」がわかるようになったのは、大人になってからだなあ・・・。 その忠吾がひどい目に合わせ、かつひどい目に合わされる相手が市口又十郎。 暗闇坂下にあると設定されているが、なぜかこの時間違って鳥居坂に行って鳥居坂の写真を撮って来てしまった。 まあちょっとずれるが、稲荷神社も暗闇坂の下にある。 十番稲荷神社は、以前の末広神社(慶長年間創建)および竹長稲荷神社(弘仁十三年創建)で、 両社は昭和二十年四月戦災により焼失した為、戦後、境内地を現在地に換地され、合併して御社名を十番稲荷神社と改称したとされる。 圧巻なのは石段下にある大きなかえるの石像で、防火のお守りになるという。 ★「ひとりごと」でも写真を紹介しています。 ★港区麻布十番1-4-6

(2016年7月5日の日記) |

| 8月3日 権兵衛酒屋〜吉祥寺 |

|

「鬼平犯科帳」の数少ない長編の一つ。 長編なのに、呼吸することも忘れて読み込んでしまい、息苦しくなって初めて一息つく、を 繰り返した思い出の作品でもある。 酒は五合まで、肴は有合せの一品のみという無口な夫婦が営む居酒屋。 これだけ情報過多な現代でこんなお店があったら、肩に力入れずにふらりと入れる御仁は どれだけいるだろうか。 さて吉祥寺。 吉祥寺と言うと京王電鉄井の頭線が乗り入れるおしゃれな街を思い浮かべる人が多いだろうと思う。 私もそうだったから、初めて吉祥寺という「お寺」を見つけた時はびっくりした。 東京メトロ南北線に沿った道路を駒込から本駒込に向かって歩いていた時だったろうか、見つけたのは。 その近辺はお寺が多く、落ち着いた雰囲気で私は好きなのだが、吉祥寺もその一つ。 とにかくお寺の門越しに見える緑が美しく、別世界の入口のように見えたことを覚えている。 あまりその美しさが印象的で、お寺そのものの写真を撮るのを忘れたほど(笑)。 でもなんで吉祥寺なんだろう、あの吉祥寺から移って来たのだろうかと思ったのだが、実際は逆だった。  Wikipediaによると、明暦の大火(1657年、明暦3年)によって、江戸本郷元町(現:文京区本郷一丁目、水道橋駅付近)に存在した諏訪山吉祥寺

の門前町が焼失した際、吉祥寺門前町に住んでいた人たちが移住してできたのが、武蔵野市の吉祥寺なのだそうだ。

Wikipediaによると、明暦の大火(1657年、明暦3年)によって、江戸本郷元町(現:文京区本郷一丁目、水道橋駅付近)に存在した諏訪山吉祥寺

の門前町が焼失した際、吉祥寺門前町に住んでいた人たちが移住してできたのが、武蔵野市の吉祥寺なのだそうだ。つまり当時は駒込ではない別の場所にあったわけ。 そして明暦の大火によって吉祥寺は現在の場所(駒込)に移った。 ちなみに吉祥寺(本郷)の門前町の焼け跡は大名屋敷として再建されたという。 私が今見ている尾張屋版切絵図だと、立派な吉祥寺が絵で表現されている。 武蔵野市の吉祥寺に、吉祥寺というお寺はなかったそうだ。 意外にややこしい。 元々は江戸城西の丸にあったというから引っ越しが多かったことになる。 この頃の江戸の歴史を調べていると、必ず出てくるのが「明暦の大火」。 この大火事が江戸社会に与えた影響の大きさを否応なしに思い起こさせる。 ★東京都文京区 本駒込3-19-17

(2016年8月3日の日記) |

| 10月5日 小間物屋・伊勢屋利助〜観音坂 |

|

「鬼平犯科帳」11巻の「泣き味噌屋」は、その凄絶な結末に涙なしでは読めない逸品。 最後に妻の仇を討つために、命を捨てる河村弥助。  剣の達人でもなくむしろ臆病者。

剣の達人でもなくむしろ臆病者。その事務方としての能力を買われて盗賊改めにいる人物なので、余計平蔵の苛烈な 振る舞いに驚かされてしまう。 弥助の妻、さとは四谷鮫ヶ橋谷町(現新宿区若葉2丁目)の小間物屋に、幼馴染のおみちを 訪ねた帰り、殺された。 四谷で「鮫」が出て来ることに驚いたが、Wikipediaによると、古くは海岸線が高く、橋下まで 海水が進入し、鮫が見られることがあったからだとされたという。 現在の若葉町、というより四谷近辺と書いた方がわかりやすいか、は以前紹介した、 服部半蔵のお墓と槍がある西念寺や、長谷川平蔵の碑がある戒行寺も近く、イメージとしては お寺が多く、坂が多い街という感じ。 ちなみに「観音坂」の名前の由来は、汐干観音がある真成院から取ったらしい。 四谷から新宿に向かう新宿通りから一歩踏み込んだ閑静な地域。 この観音坂、西念寺に近いことから西念寺坂とも呼ばれ、近くには戒行寺坂もある。 歩いていてなかなか楽しい地域。 改築してしまったが、懐かしい味は変わらないカステラの坂本屋さんも通るし、忘れちゃいけない、 四谷怪談のお岩さんが実際に住んでいた場所として有名な、於岩稲荷田宮神社も寄りたい。 お話好きな宮司さんはお元気だろうか。 ★東京都若葉町2丁目

(2016年10月5日の日記) |

| 12月26日 吾妻橋 |

傑作「大川の隠居」はじめ、池波小説ではお馴染みの本所吾妻橋。

傑作「大川の隠居」はじめ、池波小説ではお馴染みの本所吾妻橋。浅草はもちろん、スカイツリーができてからは、浅草から吾妻橋を通って歩いてスカイツリーに行くようになったので、吾妻橋は意識しなくても通る場所となった。 写真もアサヒビールの不思議な形の金色のオブジェとスカイツリー、吾妻橋の3点セットで撮ることができる。 このオブジェ、これまでずっとビールの泡だとばかり思っていたのだが、今回記事を書くにあたり、念のため調べてみたら、オブジェは燃え盛る炎をデザインしたもので、「フラムドール」(フランス語で金の炎)と呼ばれるものだそう。 私がビールの泡と思っていたのは隣りにある長方形のビルで、ビールの金色と屋上の泡の形なのだとか。 どちらにしても吾妻橋とセットで見るには奇妙な気がする(笑)。 これもまた今回初めて知ったのだが、「本所吾妻橋」という地名はなく、「本所吾妻橋駅」の名を残すだけらしい。 (本所吾妻橋商店街はある。) 正確には本所(地域名)にある吾妻橋という地名。 墨田区の「鬼平犯科帳」ゆかりの地に立てた高札が16ヶ所あるが、もちろん吾妻橋もその一つ。 他にも春慶寺、法恩寺、三囲神社など有名所も揃っているのでいつか制覇したい。 ★東京都墨田区吾妻橋1-23 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。

(2016年12月26日の日記) |

| 1月24日 両国橋 |

「鬼平犯科帳」の「闇」や「火つけ船頭」など、両国橋は印象的な場面で登場することが多い。 特に「本所」のイメージを強く持つ橋なので、私もこの界隈は大好きだ。 両国駅から回向院に向かい(なぜか回向院に行くと宮部みゆきさんを探してしまう、笑)、鳥居清長の碑にお参りしてから両国橋へ。 相撲は興味ないが、髪油のいい匂いをさせるお相撲さんが歩いていた?、江戸情緒と言うならここほどふさわしい場所もそうないのではないか。 両国橋の丸いオブジェ、私はずっと地球儀だと思っていたのだが、調べてみたら打ち上げ花火の火薬玉をイメージしているのだそうだ。 隅田川の花火大会を思い出す。 両国には歴史散歩のための61ヶ所の高札があって、ガイドブックも出ているのだが、歩くコースがほとんど同じなので、まだ20ヶ所くらいしか見つけていない。 そうそう、両国駅の改装工事が終わり、「両国- 江戸NOREN」がオープンしたのでそこにも寄らなくては。 以前は両国ビューホテルにあった観光案内所もこちらに移り、とても利用しやすくなった。 1階の真ん中には土俵があり、外国人観光客も多い。 お店は全部和食で、どこに入るか迷うほど。 私は「つきじ神楽寿司」に入ったけど、混んでるのに店員さんもテキパキしていて親切だし大満足。 もちろんお寿司もおいしかった。 全部のお店を制覇したい。 鬼平気分で?盃を傾ける年配の男性も多く、雰囲気を味わうにはいい感じ。 ドラマ「鬼平犯科帳」は終わってしまったけど、江戸の情緒を残していこうとするこうした取り組みはこれからもずっと続いて欲しいと思う。 ★東京都墨田区両国1丁目付近 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。

(2017年1月24日の日記) |

| 6月日船宿・相模屋〜勝鬨橋 |

「鬼平犯科帳」11巻「毒」には陰陽師・山口天竜が出て来る。

「鬼平犯科帳」11巻「毒」には陰陽師・山口天竜が出て来る。陰陽師というとどうしても夢枕獏著陰陽師シリーズや、野村萬斎さんが演じるところの映画「陰陽師」を思い出してしまうが、 こちらの陰陽師は残念ながら悪党。 その悪党の山口天竜が土屋左京家の用人と密会するのが相模屋である。 南小田原町一丁目、現在の築地6丁目。 「小田原」は小田原城の小田原かな?と思ったらやはり小田原の石工善左衛門が当地を石揚場として拝領したことが起源らしい。 築地と言っても当時勝鬨橋があったわけではないのだが、この辺りの私のお気に入りの橋ということで取り上げてみた。 築地本願寺、築地市場と抜けて歩いて行くと見えて来る隅田川と勝鬨橋。 大体は天気のいい日を選んで行くので景色も良く、気持ちのよい散歩となる(時に暑い)。 勝鬨橋より早く1905年(明治38年)に「勝鬨の渡し」が設置され、1940年(昭和15年)に勝鬨橋が完成した。 1970年(昭和45年)まで続いたという。 当然私は勝鬨橋の開閉を生で見たことはないが、なんとなく夢があるというかロマンがあるというか、銀座界隈に行く用事があると、必ず 勝鬨橋まで足を延ばしてしまう。 橋のたもとには変電所を改装した資料館もあり、発電ユニットなどかつて使われた機器や映像、ジオラマで実際に勝鬨橋を開閉できる コーナーなどあり、かなり楽しい(笑)。 何よりも築地には、江戸、昔の東京、池波さんがエッセイで描く東京を知らない私にもその世界をそこはかとなく感じさせてくれる雰囲気がある。 だから好きだ。 特に橋脚内の開閉装置がある部分(見学ツアーはあるが普段は入れない)の下に立っていると、たとえ目に映る風景が現代社会の ものであっても、気持ちを鬼平の世界に入れ込むのは容易である。 むしろ浅草より入りやすい場所かと思う。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都中央区築地6丁目

(2017年6月日の日記) |

| 12月1日 伝通院の朝顔市 |

|

「よし。それで決まった。 では明日、八ツごろに小石川の伝通院・中門前で落ち合いましょう。 駕籠も、そこへ待たせておこう」 「鬼平犯科帳」の「逃げた妻」から木村忠吾の台詞。 ちなみに八ツとは午前2時、または午後2時頃。 この時「伝通院」に「でんずういん」とルビがふってあったのが不思議だったが、私は今この瞬間まで「でんつういん」だとばかり思っていた。 何度も行っているのに思い込みとは恐ろしい。  伝通院と言えば朝顔市。

伝通院と言えば朝顔市。やはり小石川の源覚寺ほおずき市と共に、毎年、ではないけどよく行く場所。 今年は源覚寺でほおずきの鉢植えを買ったが、伝通院の変わり朝顔もおもしろかった。 そういえば畠中恵著「しゃばけ」シリーズで変わり朝顔が出て来たのは「うそうそ」だったろうか。 花を愛でるのは好きだけど、育てる方にはさほど思い入れのない私、それでもほおずきは枝を切って飾ってある。 かさかさだけどオレンジの実はまだまだ色鮮やかだし、根っこは土植えしてみた。 来年育つかな? さて、伝通院。 いつも朝顔市の時期に行くのでわやわやしていて中をゆっくり見学したことはないが、徳川将軍家の菩提寺だそうだ。 その他、永井荷風や夏目漱石も作品の中で触れているという。 「こころ」は読んだはずなのに、伝通院は全く記憶にないのが情けないが、これをいい機会にもう一度読んでみよう。 「こころ」は私にとって難しい小説、理解不能な小説のひとつ。 名作と呼ばれる作品が必ずしも心に響かないのは、私の「こころ」が軽すぎるからなのだろう。 それでももう一度読んで、伝通院を訪れて、漱石や荷風のこころに想いを馳せて、そこから得るものはあるはずだ。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都文京区小石川三丁目14番6号

(2017年12月1日の日記) |

| 2月6日 池上本門寺 |

|

池上本門寺といえば、節分の豆まき、力道山のお墓、そして鬼平犯科帳の「本門寺暮雪」が頭に浮かぶ人は多いだろう。 池波さんも気に入っていたという「本門寺暮雪」、そのタイトルの美しさ、本門寺此経難持坂(しきょうなんじざか)での死闘の迫力。 (なにしろあの長谷川平蔵が死を覚悟する。) この坂は九十六段で、慶長年間(1596年〜1615年)に加藤清正が寄進したものだそうだが、その高さや急さよりも石段の石の固さに、ここから 転がり落ちたら痛いだろうな、と身のすくむ思いがした。 池上本門寺は高台の上にあって、どこから行くにしても坂を上ることになるが、裏側の狭く暗い石段(大坊坂)も雰囲気があってなかなか良かった。  このお寺は、日蓮が晩年を過ごした(といっても短い間だが)地に、日蓮自身が建立したもので、街を見下ろす広い境内に立つ門も建物もとても風格がある。

このお寺は、日蓮が晩年を過ごした(といっても短い間だが)地に、日蓮自身が建立したもので、街を見下ろす広い境内に立つ門も建物もとても風格がある。裏側の方には売店があり、お墓参りに関する物の他、たくあん、ジャムなどを売っていたが、残念ながら犬は飼っていないようだった(笑)。 プロレスの話をしながら歩いて行く老夫婦(話しているのはもっぱらおじいさん)の後をついて行き、力道山のお墓にもお参り。 その後平蔵に倣って葛餅を食べて帰るつもりだったが、残念ながら時間切れ。 ちなみにこの下書きを書いているのは1月21日。 平蔵が井関録之助と高輪で久しぶりに出会い、本門寺参詣に誘った日である。 本の中では雪が降っているが、今日は快晴。 でも明日は関東平野にも積雪の予報。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都大田区池上一丁目1番1号

(2018年2月6日の日記) |

| 3月24日行人坂 |

|

「鬼平犯科帳」の「おしゃべり源八」「俄か雨」など、池波作品には目黒不動がよく出てきます。 私も元々お不動さんが好きで、その中でも目黒不動は特に好き。 ゆったりと広い、そして緑の多い地なので、人がたくさんいても穏やかな時間が過ぎていく感じが良いです。 何時間いても飽きない、ぼーっと空を見上げているだけで満たされる、そんな雰囲気です。  その目黒不動に行く時に通るのが行人坂。

その目黒不動に行く時に通るのが行人坂。目黒区のホームページによると、坂名の由来は 「行人坂という名称は、湯殿山の行者(法印大海)が大日如来堂(現大円寺)を建て修行を始めたところ、 次第に多くの行者が集まり住むようになったのでつけられたという。」となっています。 おもしろいのが、目黒不動に行く時、行人坂を降って行くこと。 私もあちこちのお寺や神社を歩いていますが、いつも坂を上がるイメージで、お寺や神社に向かうのに、坂を降りるのは 何度来ても新鮮な感覚です。 先に書いてしまうと、私は行人坂を通って目黒不動に行き、帰りは権之助坂を通って目黒駅に戻りました。 途中に富士見茶屋があったはずで、その碑も見る予定が勘違い。 「茶屋坂」という名前に引かれてそっちをうろうろ。 実際は行人坂に入ってすぐの場所に富士見茶屋碑はあったのだそう。 今でも富士山は見えるのでしょうか。 次回の課題としたいです。 途中の目黒川架橋勢至菩薩石像の横に行人坂の説明版があります。 宝永元年(1704年)に僧の西運が目黒不動と浅草観音に毎日参詣し、その途中で人々の報謝を受け、これをもとに目黒川の両岸に石壁を造り、石 製の太鼓橋を架けたことが書かれています。 次の目的地は行人坂の途中にあるのが大円寺。 このお寺はまた今度書きたいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都目黒区下目黒8

(2019年3月24日の日記) |

| 11月20日 「本門寺暮雪」より池上本門寺 |

平蔵と録之助は総門をくぐり、胸を突くように急な九十六段の石段をのぼりはじめた。  柴犬が尾を振りながらついて来る。

柴犬が尾を振りながらついて来る。この石段は慶長年間に、かの加藤清正の寄進によって完成されたものだ。 平蔵と録之助は、「弥惣」で貸してくれた番傘をさしていた。 (「鬼平犯科帳」より「本門寺暮雪」参照) ☆ ☆ 「鬼平犯科帳」に出て来る池上本門寺、ドラマで見た池上本門寺の風景をはっきり覚えてはいないのですが、池上本門寺ではなかったように思います。 実際に池上本門寺の石段の上に立つと、演技だとしてもこの石段から転げ落ちる事など怖くてできそうにありません。 この石段、石段なのに「此経難持坂(しきょうなんじさか)」という別称もあります。 大田区のホームページによると、「法華経」宝塔品の偈文(げぶん=仏の功徳などを賛美する詩)九十六文字にちなんで石段を九十六段とし、偈文の 文頭の文字をとって坂名としたものだそうです。 作品内にも加藤清正の名前が出て来ますが、あの清正が寄進したというだけでなんとなく親しみがわいてくるから不思議です。 また、このお寺は節分の豆まきや力道山のお墓でも有名ですね。 私も行くと、なんとなく力道山のお墓参りをしてしまいます。 立派な胸像もあるので、つい見たくなってしまうんですね。 それにしても高台にあり、これだけ広いと現代であっても鬼平犯科帳の世界に迷い込んだような気分になれるのが嬉しいです。 車が並んでいて、スマホをいじりながら歩く人もたくさんいて、当然武士なんて1人もいません。 それでもここは紛れもなく鬼平の世界です。 「本門寺暮雪」は読者にとって、それほどインパクトのある小説だったということなのでしょう。 平蔵の妻久栄の折れた笄、平蔵に懐いてついて来た柴犬、石段の上にふわりとさした人影、横なぐりのすさまじい刃風、石段を転げ落ちていく録之助、 そして平蔵と「凄い奴」の死闘。 ドラマを見なくても、その描写はあまりに映像的で何度読んでも息を止めてしまいます。 池波さんにとってもお気に入りの一編というのがよくわかりますね。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都大田区池上1丁目1番1号 (2019年11月20日の日記)

|

| 11月27日 「あきれた奴」より清水門 |

・・・・・・役宅・正門の正面に「清水御門」が見える。 江戸城・三十六門のうちの一つで、むかし徳川家康が江戸へ入った折、このあたりにこんこんと清水が

湧き出ていたため、この名が門につけられたとか・・・・・・。

江戸城・三十六門のうちの一つで、むかし徳川家康が江戸へ入った折、このあたりにこんこんと清水が

湧き出ていたため、この名が門につけられたとか・・・・・・。(「鬼平犯科帳」より「あきれた奴」参照) ☆ ☆ 令和が始まり、皇居周辺は元より、日本中がお祝いムードに包まれました。 そして早くも11月、令和元年がもうすぐ終わろうとしています。 「あきれた奴」を読み返して、清水門の写真を探したら、こんなのしかありませんでした。 桜が咲いているのにあいにくの雨。 日を選べないので仕方がないとはいえちょっと悔しいですね。 清水門があるのは九段南。 千代田区役所や東京法務局がある側から入り、北の丸公園や日本武道館のそば、と言ってしまっていいのかな? あまり門や見どころを意識せず、降りた駅からふらりと向かうので、意外と自分がどこに向かっているのか、行ってみないとわからないところがあります。 皇居はそれほど広いんですね。 皇居の周りを走っている方によると、1周すると約5キロだそうです。 歩けない距離ではないですが、やはりどこかの門から入ってお目当ての場所を見る方が私は楽しめるかも。 さて「あきれた奴」ですが、この話は私が好きな同心の1人、小柳安五郎が活躍する話。 初産で妻と子を同時に亡くし、自ら死に向かうような猛々しい同心となって行く小柳が、最後には新しく妻を迎え幸せになった時は嬉しかったなあ・・・。 ところでこの清水門、以前も書いた記憶がありますが、鬼平の火付盗賊改めの役宅に設定された千代田区役所のそばです。 とてもわかりやすい位置関係ですね。 ★東京都千代田区九段南1−6 (2019年11月27日の日記)

|