その他の世界をたどる道(五)

| 3月13日 かねやす |

|

「本郷も かねやすまでは 江戸のうち」 先日、白山から本郷通りを神田に向かって歩いていたら、都営大江戸線本郷三丁目駅すぐの交差点で シャッターに大きく描かれた「かねやす」の文字を見つけた。 その瞬間、頭に浮かんだのが上記の句である。 意味など考えたこともなかったが、なんとなく覚えていたもので、帰ってから調べてみた。 Wikipediaによると、「かねやす」とは、京都で口中医(歯医者)をしていた兼康祐悦(かねやす ゆうえつ)が、徳川家康が江戸入府した際に従って、江戸に移住し、興した のだそうだ。  「かねやす」を興したのは初代・兼康祐悦(かねやす ゆうえつ)で、京都で口中医をしていた。

「かねやす」を興したのは初代・兼康祐悦(かねやす ゆうえつ)で、京都で口中医をしていた。徳川家康が江戸入府した際に従って、江戸に移住し、口中医をしていた。 「元禄年間に、歯磨き粉である『乳香散』を製造販売したところ、大いに人気を呼び、それをきっかけにして小間物店『兼康』を開業する。 乳香散が爆発的に売れたため、当時の当主は弟にのれん分けをし、芝にもう一つの兼康を開店した。 同種の製品が他でも作られ、売上が伸び悩むようになると、本郷と芝の両店で元祖争いが起こり、裁判となる。 これを裁いたのは大岡忠相であった。 大岡は芝の店を兼康、本郷の店をかねやすとせよ、という処分を下した。本郷の店がひらがななのはそのためである。 その後、芝の店は廃業した。」とある、おもしろい。 さらに1730年(享保15年)、大火事が起こり、復興する際、大岡忠相は本郷の「かねやす」があったあたりから南側の建物には塗屋・土蔵造りを奨励し、屋根は茅葺きを禁じ、瓦で葺くことを許した。 このため、「かねやす」が江戸の北限として認識されるようになり、「本郷も かねやすまでは 江戸のうち」の川柳が生まれた。 ただでさえおもしろい話なのに、大岡中相が出て来ることで、よけいおもしろい話となる。 漢字の「兼康」とひらがなの「かねやす」、しかもひらがなの「かねやす」は現在もなお続いている。 私が通った日がたまたまお店が休みで、シャッターが下りていたが、そうでなかったら気づかなかったかもしれない。 今度開いている日に覗いてみたい。 そう思っていたのだが、ネットで調べてみたらもう1年近く休業中で、しかもテナント募集の看板が掲げられているそうだ。 あわてて写真を見直したら、たしかに自分の写真にも看板が写っている。 看板は覚えていたが、7階建てのビルなので上の空き部屋が空いたのだろうとぼんやり思った記憶がある。 閉店だとすれば残念だ、1度行っておきたかった。 ちょうど今読んでいる夏目漱石著「三四郎」にも出て来るので余計悔しかった。 「そのリボンの色も質も、たしかに野々宮君が兼安(かねやす)で買ったものと同じであると考え出した時、三四郎は急に足が重くなった。」 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都文京区本郷2-40-11

(2018年3月13日の日記) |

| 3月17日 東京第二陸軍造兵廠板橋製造所遺構〜加賀公園 |

|

先日佐藤さつきさんの漫画「妖怪ギガ」を読んでいたら、「石神」の話だった。 普通に「いしがみ」と読みたいところ、「しゃくじ」とルビが振ってあり、「全国各地で崇められている道祖神。 その土地土地で異なるが、豊作・健康・安産など様々な恵みを与えるとか(以下略)」と書いてあって驚いた。  石神井公園、石神井川、上石神井駅。

石神井公園、石神井川、上石神井駅。馴染みのある名前だけれど、特に意味を考えたことなかった。 もしかして関係がある?と思ってWikipediaを見てみたら、 「『石神』(しゃくじ、いしがみ)に由来すると伝えられている。 むかし村人が井戸を掘った折、石棒が出てきた。 その石棒には奇端(きずい=めでたいことの前兆)があり、村人達はそれを霊石、石神様として祭った。 これが通称『石神神社』、今の石神井神社の始まりだという。 いつか、村の名もそれにちなんで石神井となった。」とあった。 なるほど、「石神(しゃくじ)」と「井戸」で「石神井」になったのか。 石神井川は桜の名所で、私も毎年川沿いに歩いて花見をするが、その途中(板橋区)に加賀公園がある。 加賀藩前田家の下屋敷があった場所で、築山もあり、緑の綺麗な公園だが、ここは同時に火薬を製造する板橋火薬製造所 (東京第二陸軍造兵廠板橋製造所)があった場所でもある。 電気軌道(トロッコ)線路敷跡、弾道検査管の標的、隣りの野口研究所に残る当時の建物など、前田藩の下屋敷の雰囲気を期待して 寄った私には、一瞬身のすくむような感じがした。 それでもこうした遺構を保存し、戦争の歴史を後世に伝えて行くことは必要なのだと思わせる何かがここにはあった。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都板橋区加賀1丁目8

(2018年3月17日の日記) |

| 4月10日 徳川家光と若一王子縁起絵巻展〜飛鳥山博物館 |

|

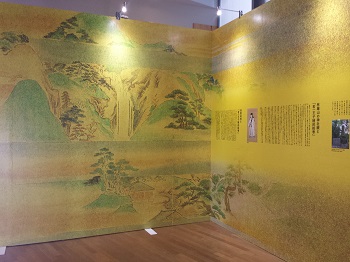

桜満開の北区飛鳥山博物館で「徳川家光と若一(にゃくいち)王子縁起絵巻展」が開催されているので、お花見も兼ねて見て来ました。 北区王子にある王子神社はかつて「若一王子社」と呼ばれていました。 平安時代末期、武蔵国豊島郡を支配した豊島氏が、荘園「豊島荘」を紀伊国熊野権現に寄進し、荘園鎮守神として若一王子社が勧請されたことに由来したと言われています。 ちなみにこの豊島郡は原罪の豊島区だけでなく、北区、千代田区他多くの地域を含む区分です。  寛永11年(1634年)、王子権現社・王子稲荷社・別当寺金輪寺造営の際、それ以前の縁起が消失していたことから、新たに「若一王子縁起絵巻」の制作が命じられました。

寛永11年(1634年)、王子権現社・王子稲荷社・別当寺金輪寺造営の際、それ以前の縁起が消失していたことから、新たに「若一王子縁起絵巻」の制作が命じられました。原本は焼失しましたが、後に原本に忠実な模写が作られ、現在に伝えられています。 上・中・下の3巻には、熊野三所権現を勧請した王子権現社の草創や霊験、家光によって王子権現社が造営されたこと、田楽躍の図等が描かれています。 私は王子神社が大好きなので、以前からこの絵巻を図書館の資料やや飛鳥山博物館のホームページで見ていました。 特に、有名な大晦日の王子狐の行列を含む王子七不思議の様子が描かれた三巻の「王子七不思議」がおもしろく、神社だけに本所七不思議のようなのんきな?不思議と違って 宗教絡みの七不思議となっているのが興味深いのです。 メインとなる特別展示室は当然撮影禁止でしたが、入口のある2階ロビーは壁いっぱいに絵巻の図を貼った一角があってそこは写真を撮れるので、巨大な絵巻を写真に撮りつつ 満喫してきました。 文字は当然読めませんが、かなり大きな物なので、いわゆるくずし字と読み方の文章を比較しながら拾っていくと、いくつかの単語や平仮名が読めて来るのが楽しい。 たとえば「王子」という字はくずしても「王子」と読めるのです。 くずし字というだけで目が読むのを拒否していましたが、こんな簡単な文字でも読めるとそれだけで嬉しくて偉くなったような気になりました(笑)。 解説付きの図録も素晴らしいので即買いです。 こういった博物館や美術館の図録は一定の期間が過ぎると売ってくれなくなる(増刷しない)ので、こういった資料はなるべく買った方が後で後悔しないと思います。 結局難しくて手に負えないことも多いのですが、美しい絵を見ているだけでも気持ちが和みます。 5月6日まで開催しているので、興味がある方は是非足を運んでみてください。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都北区王子1丁目1−3 飛鳥山博物館

(2018年4月10日の日記) |

| 4月17日 板橋郷土資料館〜新藤楼 |

|

以前板橋宿の板橋観光センターに行った時、ボランティアガイドさんにセンターの近所を案内してもらった。 その時印象に残ったのが、かつて新藤楼があった場所に建てられたマンションで、そのファザードにはさりげなく名残りの装飾がされている。 かつて板橋町最大規模の貸座敷と言われた新藤楼の玄関部分だけが郷土資料館に依存すると聞き、早速行ってみた。  なんとなく資料館内に大事に収められていると思っていたので、外に吹きさらしになってどんと置かれているのに最初気づかず通り過ぎてしまった。

なんとなく資料館内に大事に収められていると思っていたので、外に吹きさらしになってどんと置かれているのに最初気づかず通り過ぎてしまった。何よりもこの時撮った写真がことごとく失敗していて、残ったのが下が切れてるこの写真だけだったのが辛い。 でも写真で見るだけだったこの玄関をくぐり、天井を見上げ、横板の壁部分に触れるとなにか切ないものが沸き上がって来る。 レプリカでなく、本物の持つ重み、だろうか。 資料館の常設展示場にはそれ以外の遊郭の名残はなかったが、1998年(平成10年)に開催された「板橋の近代のあゆみ」展の図録には、 当時の遊郭や働いていた女性たちの写真がたくさん掲載されている。 お邪魔したのが3月だったので、屋外に残されている古民家でたくさんのお雛様が飾られていた。 江戸時代、明治時代、大正時代から平成に続く顔の違うお雛様。 天気が悪くて外をゆっくり歩き回ることは出来なかったが、こういう場所はとても落ち着く。 何よりも触れる木の温もりがいい。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都板橋区赤塚5丁目35−25

(2018年4月17日の日記) |

| 4月24日 清澄庭園 |

|

本所深川と言えば宮部みゆきさんを思い出す大好きな場所だが、この日は所用で来たため天気が選べず、どんよりした曇り空。 おかげでせっかく寄った清澄庭園も緑も映えず、うら寂しい雰囲気なのが残念だった。 2月で寒かったし訪れる人も少ないのである意味貸し切り。 来たついでに深川江戸資料館も回りたかったのでかなり駆け足の散策になってしまった。  この公園の一部は江戸の豪商、紀伊國屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられていて、享保年間(1716〜1736年)には、

下総国関宿の藩主・久世大和守の下屋敷となり、その頃にある程度庭園が形づくられたそうだ。

この公園の一部は江戸の豪商、紀伊國屋文左衛門の屋敷跡と言い伝えられていて、享保年間(1716〜1736年)には、

下総国関宿の藩主・久世大和守の下屋敷となり、その頃にある程度庭園が形づくられたそうだ。明治11年、岩崎弥太郎が、荒廃していたこの邸地を買い取り、社員の慰安や貴賓を招待する場所として庭園造成を計画、 明治13年に「深川親睦園」として 一応の竣工をみたが、弥太郎の亡きあとも造園工事は進められ、隅田川の水を引いた大泉水を造り、 周囲には全国から取り寄せた名石を配して、明治の庭園を 代表する「回遊式林泉庭園」が完成した。 関東大震災で大きな被害を受けたものの、避難場所としての役割も果たしたことから公園用地とそて東京市に寄付されたという。 岩崎弥太郎と言えば旧岩崎邸だがけっこう離れているなと思っていたら、この方は庭が好きだったらしく、他に六義園も買ったそうだ。 このあたり、詳しく調べたらおもしろいかも。 私がこの公園で特に好きなのがたくさん配置されている飛び石。 池の中にも普通にあって、もちろん渡ることができるのだが、バランス感覚が悪いせいか意外にドキドキする(笑)。 さらにしゃがみ込んで、丸々と太った鯉とにらめっこしていると飽きることがない。 こうして深川をぶらついていると、宮部さんとばったり会わないかなあなどと期待してしまうのだけれど、もちろんそんなことはなく、 時間の関係で深川めしも食べることなく帰る羽目になった。 やはり本所深川は天気のいい日に一日がかりで回る場所だ。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都江東区清澄三丁目3−10

(2018年4月24日の日記) |

| 5月15日「池波正太郎 没後15年記念総特集」 |

|

ちょっと調べたいことがあって河出書房新社の「池波正太郎 没後15年記念総特集」を久々にひっぱり出した。 2005年(平成17年)に出た本なので、なんと13年ぶり。 池波本はとにかくたくさん出ていて、池波さんを語る、池波さんの本を語る、グルメを語る、地域や歴史を語るなどはいいとして、 ひどいのになると池波さんのエッセイから抜き出して1冊の本にして新刊として売り出すなんてのもあって、一通り読んだものは売ってしまうものが多い。 でもこの本は、特に藤沢周平さんのエッセイが好きで手元に置いてある。 藤沢さんが小説を書き始めた頃に教えられた言葉に「鴎外の毒、周五郎の毒」という言葉があったそうだ。 歴史小説を書くとどうしても森鴎外風になりがちで、時代小説を書くと山本周五郎風になりやすい、つまり影響を受けやすい作家として名前を挙げているのだ。 藤沢さんは、池波さんは描く世界、表現方法が全く異なる安心して読める作家と書いているが、藤沢さん、池波さんより若い世代の小説家にとっては、やはり 「池波の毒、周平の毒」だったのではないだろうかと思う。 私も一時、「池波式」の表現に慣れ過ぎて、他の作家の時代物を読んでは「さっぱりし過ぎている」とか「田沼意次を悪者に仕立て上げることは許せない」などと 怒っていた時期もあった(笑)。 最近はテレビで「実は関ヶ原の戦いはこうだった、実は石田三成はこんな人だった」みたいな新解説もよくやるが、それを見てもなお、私の歴史(特に戦国時代)は 「真田太平記」に寄りそう。 まあ私は書く人ではなく、読む人だから誰にどんな影響を与えられても全く問題ないのだが、今思えば子供の頃の方が広く本を読んでいた、いわゆる雑読。 大人になってからは、新しい作家や本と出会うよりも、同じ作家の本を繰り返し読むことに楽しみを見出し、神田や神保町を歩くこともあまりなくなった。 たまに行っても、掘り出し物との出会いより、欲しい資料を探しに行く感じで、それならむしろネット通販で検索した方が確実だったりする。 そういえば、神保町に通ってた頃、一番お気に入りだったのが「エリカ」だった。 男性客の多い、「大人の老舗」と言えるだろうか、買った本を読みながら、コーヒーを飲むのがいやに緊張して(笑)、でもそんな自分に酔ってた頃。 まだあるだろうかと思って検索してみたら、健在は嬉しいけれど「食べログ」やいろんな人のブログで内観やコーヒーの写真など見放題。 私自身、おいしい物を食べに行けば写真を撮る方だけど、当時の「エリカ」だったら思いもよらないことだったろう。 全てのお店が気軽に入れて、全てのお店で写真が撮れる、そしてもしかしたらほとんどのお店で禁煙になってるかもしれない。 私は煙草が苦手なので、禁煙自体は嬉しいのだが、煙草の煙すらお店のステイタスだった時代もあった。 (エリカが当時禁煙だったか喫煙可だったかは覚えていませんし、現在禁煙か喫煙可かもわかりません。) いい時代になったのか、軽い時代になったのか、池波さんが生きていたら何て言うだろう。 本を読みながら、ふと思った。 この本には他にも、西尾忠久さんの「名所図絵から見る藤枝梅安」や池波さんが19年間にわたって選んだ映画ベストテンが紹介されている。 池波さんの映画の感想は、銀座日記などにも書かれているが、こうして並べられたものを見ると何だろうね、いわゆる名作文芸作と言われた物ばかりではなく 「スター・ウォーズ」「ナイル殺人事件」などの娯楽大作も載っているのが嬉しい。 本当に奢らず高ぶらず、知識をひけらかすこともなく、ただただ映画が好きな人だったんだなあと思う。

(2018年5月15日の日記) |

| 5月18日 揚子江菜館 |

|

先日も書いたが、最近本当に神田や神保町に行かなくなった。 新たな本や作家との出会いを求めるよりも、資料探しが主となり、それだと検索してネットで買う方が確実で手軽だからである。 我ながら寂しいなあと思い、また神保町に出るようになったが、昔に比べて勘が働かないというか、膨大な量の古本の中で途方に暮れている事が多い。 Amazonやブックオフできっちり整理された中から選ぶのに慣れ過ぎたなあと悔やむことしきりな今日この頃。 神保町ではいろんなお店に通ったが、なぜか揚子江菜館に入ったことがない。 通り道ではあるけれど、揚子江菜館の前を通る時は、必ずどこかで昼食を食べた後なので気にはなっていたが入るのは今回が初めて。 昔旅行のお供に必ず持ち歩いたのが池波さんの「銀座日記」だった。 文庫本で厚いけど、何度読んでも飽きないということで、国内はもちろん、海外に行く時も持って行った。 揚子江菜館はこの本に出て来る。 食べたのは上海焼きそば。 お店は普通のお店。 「池波さんの本に書かれた」という気負いがかけらもない、お店の人がそのことを知らないのではないかと思ってしまうほど普通。 でもお客さんは池波さんのような帽子をかぶり、池波さんのようなかばんを持った初老の男性がほとんど。 池波さんもこんな風に1人で焼きそば食べて、ビールを飲んでたんだろうなあと思いながら眺めた。 焼きそばは、日本風のソースじゃなくて、でもおいしい。 デザートに杏仁豆腐もついて来て、ここにまた来るために神保町に通おうと思った。 揚子江菜館の歴史については、「KANDAアーカイブ」に詳しく記載されている。 1906年(明治39年)創業で、初代は周所橋(シュウ ショキョウ)氏だそうだ。 揚子江菜館でもホームページを持っているが、メニューにさりげなく「上海式肉焼そば(池波正太郎先生等著名な文化人がこよなく愛す る一品。 数々の焼そばコン テストで優勝したメニュー)」と書いてあるのが微笑ましかった。 何よりも京劇風のお面のマークがいい。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都千代田区神田神保町1丁目11―3

(2018年5月18日の日記) |

| 6月12日 柳橋界隈 |

|

柳橋、まずはその言葉の響きに強烈に惹かれた。 次に柳橋芸者、その言葉に意味もなく憧れた。 でも実際に見に行った柳橋は風情のない緑の鉄筋で、実はがっかりした。 昔は木造だったと言うが、当然今そんな形で残すことはできない、それはわかっているのだが。  ところがその界隈の雰囲気が素晴らしい。

ところがその界隈の雰囲気が素晴らしい。よく時代劇の世界に迷い込んだような、という表現が使われるが、私があちこち歩いていて 「時代劇の世界に迷い込んだような」気持ちになったのは柳橋が初めてだった。 ひっそりと佇む茶色と白の和風の船宿、神田川を見下ろせば色鮮やかな赤い屋形船での準備に余念がない。 船宿の中が混んでいるのか、銀色の着物に身を包んだ年配の女性が日傘をさしてすんなりと立っている。 思わず写真を撮らせて下さいと言いそうになったが、目が合った瞬間、軽く会釈された、その凛としたたたずまいに声が出ない。 おそらく頼めば快く撮らせてくれただろう、そんな雰囲気のある女性だったが臆してしまった自分が情けない。 それほど素敵な女性だった。 そうした風景の中で見る柳橋は、そのくすんだ緑に優美なラインがむしろ馴染んで、「柳橋」のプレートの暗さもうっすら曇った 空の下では不思議に美しい。 とにかくその場から離れられず、うろうろしながら写真を撮り続ける私を、子犬を連れて散歩中の女性が、「いい所でしょ?」と 声をかけてくれた。 「こんな所に住んでいらしてうらやましいですね。」と答えると、「まあ見慣れちゃって何とも思わないけどね。」と笑っていた。 身も蓋もないけど、何気ない会話も嬉しい、これが下町の良さか。 柳橋に残る唯一の料亭「亀清楼」を見るのを楽しみにしていたのだけれど、残念ビルの中に取り込まれていた。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都台東区柳橋1丁目

(2018年6月日の日記) |

| 7月8日 円通寺 |

|

円通寺は下谷の広徳寺、入谷の鬼子母神と共に「下谷の三寺」として栄えた。 慶応4年(1868年)の上野戦争で敗れた彰義隊は「賊軍」だったため、遺体は放置されていたが、 23世大禅仏磨大和和尚が上野山中に出向き、斬首覚悟で、円通寺境内に埋葬した。 これが縁で、弾痕が残る黒門も移築された。(「散歩の達人 都電荒川線さんぽ」参照)。  都電荒川線(東京さくらトラムなんて名前よりもやっぱりこの方がいい)の終点三ノ輪駅で降りると、いつも楽しい気分になる。

都電荒川線(東京さくらトラムなんて名前よりもやっぱりこの方がいい)の終点三ノ輪駅で降りると、いつも楽しい気分になる。どこかレトロな雰囲気の駅や商店街が待っていてくれるからだろうか。 この日はお馴染みの浄閑寺、素戔嗚神社と回って円通寺も初めて訪れた。 最近幕末についても少しずつ勉強しているので、彰義隊が眠る古刹とあれば寄らないわけにはいかない。 金色の観音様が目立つ一見派手なお寺だったが、中に入ると落ち着いた静けさを漂わせている。 一番不思議に思ったのが、お寺からまっすぐの正門が閉ざされていて、別の入口があったこと。 石畳まで直角に曲げられているので、最近のことでもないらしい(写真参照)。 お寺の方に聞いてみると、特に理由は残されていないらしい。 彰義隊のお墓があるだけあって、訪れる人も多く、特に戦争の弾痕が残る黒門の前には何かのツアーだろうか、ガイドさんに 連れられた団体さんがお話を聞いていた、いいなあ。 私はその場の勢いで行くというか、あらかじめ予定を立てて行くことがあまりできないので、こうしたツアーに申し込むということがなかなかできない。 専門家のお話を聞きながら歩けたら楽しいだろうといつも思うのだが。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都荒川区南千住1丁目59-11

(2018年7月8日の日記) |

| 7月10日 牛天神(北野神社) |

|

その日、所用で後楽園に出かけた私は、時間が余ったのでこれまで行ったことのないお寺か神社を探してみようと検索して、たまたま見つけたのが牛天神こと北野神社でした。 かつては海辺だったこの場所で源頼朝が老松に船を繋ぎ、まどろんだ時、平氏の滅亡と長男誕生の夢を見ました。 どちらも正夢となったため、頼朝はここに神社を創建し、そばに牛の形の石があったことから牛天神とも呼ばれるようになったとと伝えられます。  交差点から細長い石段を登って行くと開ける神社。

交差点から細長い石段を登って行くと開ける神社。高台にあり、葛飾北斎の冨嶽三十六景「礫川雪ノ旦(こいしかわゆきのあした)」でも有名という眺めの良さを称えられたのだそうですが、たしかに緑に包まれ、早咲きの紫陽花が綺麗な落ち着いた神社でした。 残念ながら現在は遠く富士山を眺めることは無理ですが。 撫で牛も可愛かったけど、どちらも口を開けた(阿像)の狛犬も元気が良くて気持ち良かった。 「ひとりごと」でも紹介していますが、おみくじを結ぶのが、縁の物はハート形、もう一つは牛形をしているのも遊び心があって楽しかったです。 境内に餌をまいているのでスズメがひっきりなしに飛び回ってはついばんでいます。 社務所で関係者の方にいろいろお話を聞くことができました。 とても笑顔の素敵な優しい方でした。 その節はありがとうございました。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都文京区春日1-5-2

(2018年7月10日の日記) |

| 7月27日 福蔵院 |

|

福蔵院は真言宗豊山派の寺院で、僧頼珍が大永元年(1521年)に創建したとされている。 江戸時代には隣接する鷺宮八幡神社の別当寺を務めていたという。  帰って来てここまで調べて絶句した。

帰って来てここまで調べて絶句した。隣接する鷺宮八幡神社に寄るのをすっかり忘れていた。 ただそれほど福蔵院の境内は広く、緑が美しく、そして気温は高かった。 鷺宮界隈を散々歩き回って、暑くて頭がぼーっとしていたような気もする。 もちろん熱中症の危険を感じるほどのものではなかったが、とにかくこの日は暑かった。 美しい拝殿や元気な狛犬など見どころも多かったが、福蔵院で特に有名なのが十三仏(仏菩薩)で、死後の忌日をつかさどるもので、 冥界で生前の審判を受ける死者の救済を願ってまつられたもの。 自他の供養がまとめて修められるtことから、室町時代以降、民間で広く信仰されたと中野区教育委員会の掲示板に書いてあった。 お墓参りの人が休めるようにか、四阿もあり、猫がベンチに座って涼んでいる。 お寺に猫は付き物とはいえ、お寺巡りをしていると本当に猫にはよく会う(犬はあまり見ない)。 人慣れしていて近づいても逃げなかったので、そばに座り、私もしばらくぼんやり涼んだ。 こんな風景、だれか写真に撮ってくれないかなあ。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都中野区白鷺1-31-5

(2018年7月27日の日記) |

| 11月11日 千住乃大はし |

|

最近見つけて気に入っているのが暮しの手帖社版「今とむかし廣重名所江戸百景帖」。

「廣重名所江戸百景」で広重が描いた江戸の風景と昔の写真、さらに発行当時の写真と3枚をセットにして解説をつけたもので、 こういった本はたくさん出ていますが、その中でも一番見やすく読みやすいと感じています。 ただ惜しいのが、発行年が平成5年(1993年)と今から25年前。 本の宿命とはいえ、すでにこの写真も「古い写真」と化しています。 とてもこの本をテーマに全部を歩いて写真を撮るなんて時間はありませんので、コンテンツを設けることはしませんが、 少しずつでも歩いて行けたらなあと思っています。  その1は「千住乃大はし(千住大橋)」です。

その1は「千住乃大はし(千住大橋)」です。私は素戔嗚神社が好きで、よく行きますが、千住大橋はその近く。 池波正太郎著「坊主雨」でも印象的な使われ方をしていました。 「今とむかし廣重名所江戸百景帖」によると、 「日光、奥州や水戸に通じる江戸の北の門。 江戸が徳川の根拠地となって隅田川に最初にかけられた橋。 江戸の防衛線として幕府はこれ以上の架橋を許さず、櫂不語60余年間、二番目の橋、両国橋ができるまで、隅田川にはこの橋しかなかった。」 とされています。 写真が橋に近すぎて、周りの風景がちゃんと写ってないのが私の下手なところですが・・・。 ところでこの日は都電に乗って、町屋駅前駅から京成本線に乗り換えるつもりだったのが、なんと荒川車庫前行きに乗ってしまいました。 都電といえば全て早稲田⇔三ノ輪間を走っていると思っていたので、表示を確かめなかった私も悪いのですが、また都電に乗るとお金もかかるので(笑)、 そのまま町屋まで歩くことに。 気持のよい秋晴れで、沿線のバラも綺麗でしたよ。 ただ、バラの写真を撮るためには車道に出なければならないので、あまり綺麗な写真は撮れませんでした、危ないし車の迷惑になりますからね。 千住大橋に着きました。 このあたりは松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出る出発点としても有名です。 橋の下にも芭蕉と曽良のイラストと共に、「千じゅと云所にて船をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまてに離別の泪をそそく」と記してあります。 でも天気が良すぎてここも影が濃く写り、うまく撮ることができませんでした。 付近にはこの他にも素戔嗚神社に「奥の細道首途の碑」と、大橋公園の「奥の細道矢立初の碑」があります。 橋の北と南、荒川区(素戔嗚神社)と足立区(大橋公園)にあるわけですね。 私は先に大橋公園に行きましたが、「おくのほそ道行程図」もあったりしてとてもわかりやすくて良かったです。 「奥の細道」は通して読んだことがなくて、有名どころしか知らないのですが、今度読んでみようかと思いました。 近年の橋にもれず、風情のない橋ではありますが、様々な水害に悩まされる現在、それも仕方がないのかもしれません。 でも車道の他に、歩行者用、自転車用の通路がそれぞれあって好印象でした。 素戔嗚神社は以前も紹介しましたが、私が大好きな神社のひとつです。 提灯に書かれた「素戔嗚」の字も好きで、そばにある荒川区立荒川ふるさと文化館と共にお勧めですよ。 千住大橋界隈を散歩して、そのまま日光街道を小塚原刑場跡まで歩くつもりでしたが、さすがに荒川車庫から町屋まで歩いたのがこたえたのか、 足が痛くなって断念しました、情けない・・・。 歩き慣れているので疲れるということはないんですが、最近は痛みが出てきます、年ですねえ。 ああ無理しても仕方がないので、ポンテポルタ 千住の大戸屋さんでご飯を食べて帰って来ました。 せっかく千住に来たのだから、千住ならではの物を食べたかったけど思いつきませんでした。 もんじゃ?お好み焼き・・・? 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★〒120-0038 東京都足立区千住橋戸町

(2018年11月11日の日記) |

| 2月27日浅草橋から池波散歩 1 |

|

今日は久々の池波散歩。 浅草橋から浅草に繋がる江戸通りは、同じ「浅草」でいて近いようで遠く、遠いようで近い。 目的を決めずにぶらぶら歩き始めて、浅草とは逆方向に向かい、浅草橋へ。  「江戸城には合計36の門があった。

「江戸城には合計36の門があった。神田川に架かる浅草橋の南には、枡形門の浅草御門が構えられ、北の浅草見附には見張り番が詰めていた。」(鶴松房治著「池波正太郎が愛した江戸をゆく」参照)。 浅草橋のたもとの見附跡はすぐにわかりましたが、御門跡は見つからず。 どうやら高札や表示板はないようです。 でも交番でお巡りさんにおもしろい話を聞きました。 橋の南は中央区、北は台東区なのだそうです。 交番は中央区の管轄なので、すぐそばでも台東区のことはわかりませんと、冗談交じりに笑うお巡りさん。 両国橋は中央区と墨田区を渡す橋、だから両国って名前なのは有名ですが、浅草橋もそうだったんですね。 そのまま柳橋へ向かいます。 「柳橋の花街も、今は昔ほどではないと聞く。 つい2,3年ほど前までは、大川に面した座敷にいると、暗い川面の向こうから船行燈をつけた小舟が近寄って来て、新内や声色を聞かせたものであった。(池波正太郎著「男のリズム」参照) 柳橋はつい最近来たばかりで、その時は梅花亭が目的でしたが、今日のお目当ては佃煮の小松屋さん。 4代目の御主人がいろいろ話して下さいました。 池波さんはアナゴの佃煮が好きでよくいらして下さったとのこと、写真も見せて頂きました。 また、明暦の大火の時に牢獄の罪人解き放ちをしたところ、全員戻ってきた話も聞くことができました。 その事を書いた本が初音森神社にあるとのことで、儀式殿に行ってみましたが、残念ながら法事でしょうか、たくさんの人が集まっての仏事で入ることができませんでした。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都台東区浅草橋1丁目1-15

(2019年2月27日の日記) |

| 3月15日 隅田公園 |

|

以前、「ひとりごと」で、「料亭大村〜牛嶋神社(剣客商売)」を紹介しましたが、今回はその牛嶋公園が鎮座している隅田公園です。 ここに来るには、都営浅草線本所吾妻橋駅で降りて、三ツ目通りから源森橋を渡るコースと、都営浅草駅から言問橋を渡るコースが一般的かと思いますが、今回は浅草駅から向かいます。 橋を渡ると、いわゆる「向島」と呼ばれる私の大好きな地域が広がり、隅田公園の他にも長命寺の桜餅、言問団子、三囲神社に白髭神社、鐘ヶ淵に向島百花園と、池波ファンにはたまらない名所に溢れています。 さらに向かうと定番のスカイツリー。  さて前述の通り、向島は隅田川の浅草から橋を渡った先にあり、江戸時代は徳川御三家のひとつ、水戸徳川家の下屋敷小梅別邸があった所です。

さて前述の通り、向島は隅田川の浅草から橋を渡った先にあり、江戸時代は徳川御三家のひとつ、水戸徳川家の下屋敷小梅別邸があった所です。その跡地が隅田公園になっています。 隅田川沿いは桜の名所として知られ、これは八代将軍徳川吉宗の命によって植えられたのもだそうです。 吉宗の桜といえば、北区の飛鳥山も有名ですが、隅田川墨堤の桜も負けず劣らず綺麗、私も毎年楽しみにしています。 残念ながらこの日は桜には早く、天気も雨上がりの曇り日と今ひとつの条件でしたが、最近はスカイツリーの通り道として素通りすることが多かったので、久々に閑散とした雨上がりの隅田公園でくつろいで来ました。 この公園が、元禄6年(1693年)に水戸徳川家が幕府から賜わった地で、現在の向島1丁目。 小石川の本邸、駒込の別邸の控えとして、従者や鷹匠の住まいに使われていたとか。 隅田公園を散策していて、牛嶋公園も見えて来たので参拝しようとして、ふと違和感。 なんだろう・・・。 その時は気づきませんでしたが、帰ってから以前撮った写真と見比べて気がつきました。 当時あった三ツ鳥居(三輪鳥居)がなくなっているのです。 大慌てでネット検索をしたところ、去年(2018年)10月の台風で倒壊したのだそうです。 木造鳥居とはいえ、こんなこともあるんですね。 でもとても綺麗な形をした珍しい鳥居だったので、是非とも復活させて欲しいところです。 そのまま牛嶋神社を参拝して、撫で牛も・・・。 一日中パソコンやってる日が多いので、とにかく目が疲れます。 そこで牛さんの目を撫でて、帰りにブルーベリー買って(笑)。 今度桜の季節にまた来て、桜を愛でながら長命寺の桜餅や言問団子を愉しみたいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都墨田区向島1-2-5

(2019年3月15日の日記) |

| 4月1日谷田川暗渠を歩く 1 |

|

「暗渠」とは、蓋をして見えなくなってしまった川や水路の事です。 「廃墟」や「暗渠」にはとても惹かれますが、廃墟はさすがに見に行くこともなく、でも暗渠は調べてみると意外と身近にあります。  今回歩いてみた谷田川は、

今回歩いてみた谷田川は、「染井霊園付近から南東へ、駒込駅の東をぬけ、千駄木・根津を経て不忍池に注いでいた河川。 下流部は藍染川とも呼ばれた。 現在は暗渠化されている。」とWikipediaに記されています。 谷田川暗渠を歩くきっかけは、吉村生著「暗渠マニアック!」を読んだことです。 「おっ!」と思ったのが「中山道と染井霊園」の項。 私が毎年欠かさず行く花見の名所の1つ、染井霊園や「浅見光彦ミステリ―ウォーク」でお馴染みの霜降商店街や旧古河庭園が含まれているではありませんか。 暗渠初心者にはちょうどいいコースです。 (中級、上級になれるとは思っていませんが、笑)。 谷田川、あるいは藍染川、場所によって名前が変わりますが、始まりは染井霊園です。 JR巣鴨駅を出ると前の道路は中山道です。 言葉のイメージとは全く異なる国道ですが、おばあちゃんの巣鴨地蔵通り商店街はじめ楽しい場所がたくさんあります。 今回は右折して、でも地蔵通り商店街には入らず、大きな通りを中央卸売市場豊島市場に向かいます。 ここは昔巣鴨薬園だった場所で、説明版がありますが、ここが事実上の出発点。 染井霊園の入口はいくつかありますが、ここから入るのが一番わかりやすいかも(と何かの本に書いてありました。) 「墓地内に、明らかに低く、湿り気のある場所がある。 長池という池の跡だ。 この池からかつて、谷田川という小川がさらさらと流れだしていた。 そして前述のような湧水たちも合わせ、不忍池まで流れていた。 中下流部である谷根千の方では藍染川と呼ばれる、人気の高い暗渠である。」(「暗渠マニアック」参照)。 道路を挟んで段差になっているお墓の部分、何度も通っていながらここが暗渠とは全く知りませんでした。 つまり市場と染井霊園の間がかつて川になっていたことになります。 案内板にも「長池堤」の表示があり、そこに行けば説明版があるかな?と思いながら歩いていたら、なんと目の前で寝ている人が! びっくりして引き返したのでどこどこに説明版があるのかわかりませんでした、残念。 ただ高村光太郎夫妻のお墓がある方に向かって歩いて行けば、明らかな段差があるのですぐに気づくと思います。 私も説明版は見ませんでしたが、場所はすぐわかりました。 (ここまで書いてしばらく間があったのですが、その間に染井霊園にお花見に行き、長池跡をじっくり見ることができました。 この項続きます。) 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都豊島区駒込5丁目5?1

(2019年4月1日の日記) |

| 4月5日谷田川暗渠を歩く 2 |

|

ガイド(「暗渠マニアック!」のこと)に従って、谷田川の流路を歩いて行くはずだったのですが、なぜか迷って次の目的地慈眼寺の正面?に出てしまいました。 「不染橋」と書いてある、大正5年(1916年)製の橋の親柱(橋などの両端に立つ太い柱)はお墓や駐車場がある方なので、流路は歩いてなかったようです(笑)。  慈眼寺自体は芥川龍之介や谷崎潤一郎のお墓があるので、毎年お花見のたびに必ずお邪魔していますが、親柱には気づいてなかったです。

慈眼寺自体は芥川龍之介や谷崎潤一郎のお墓があるので、毎年お花見のたびに必ずお邪魔していますが、親柱には気づいてなかったです。こちら側から入ったことも何度かあるので見ていたはずなのですが、興味がないと気づかないんですよね。 慈眼寺を出て染井銀座商店街に向かいます。 ここは通ったことのない道で、いかにも流路らしい細い曲がりくねった道が続くのですが、住宅街なので写真は遠慮しました。 昔は谷中や浅草など、いかにも下町らしい住宅街や風景をよく撮ったものですが、最近はいろいろ難しいですよね。 仕方のない事です。 前回書いたように、染井銀座商店街は「浅見光彦ミステリ―ウォーク」のメインとなる場所の一つです。 霜降商店街とつながっている長い商店街で、名前はもちろん桜のソメイヨシノから来ています。 「長池の先、墓地の脇の道を抜けると住宅街の間の道となる。 その先、サクラの形に桜色のタイルが配置された明るい商店街に出くわす。 染井銀座商店街だ。 このあたりはかつて田んぼばかりであったが、拓けてゆくにつれ水も汚れ、この位置の谷田川は他所より少し早めの、昭和7年〜10年(1932年〜1935年)頃に 暗渠化されている。」(「暗渠マニアック」参照)。 見慣れた霜降「橋」交差点など、まさにここがかつて川だったことを知らしめる場所なのに、今まで気づかなかった自分に呆れます。 そういえば浅見光彦の生みの親、内田康夫さんは亡くなってしまいましたが、今年も「浅見光彦ミステリ―ウォーク」開催されるのでしょうか。 これからも続けて欲しいと思います。 谷田川の流れはは複数あったそうですが、この霜降橋のあたりで一つになるといわれています。 この後、暗渠は谷根千を通って不忍池に行くのですが、「暗渠マニアック!」では旧古河庭園に向かっているので、私も霜降橋交差点を左折して旧古河庭園に向かいます。 (この項続きます。) 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★慈眼寺 東京都豊島区巣鴨5丁目35-33

(2019年4月5日の日記) |

| 4月14日大円寺(大圓寺) |

|

行人坂から大円寺へ、初めて来た時「大円寺って以前来たことあるっけ?」と不思議な感覚に陥りました。 入って「吉三」の石碑を見てすぐ気づきました。 文京区向丘の「大円寺」です。 あちらは八百屋お七の「ほうろく地蔵」があり、こちら目黒の大円寺は、お七の恋人吉三に縁のあるお寺です。 吉三は出家して西運を名乗り、お七を弔うために、目黒不動と浅草観音に通い続けました。 その絵が描かれた石碑があるのです。  お七吉三ゆかりのお寺が目黒と向丘の両方とも大円寺なのはたまたまなのでしょうか。

お七吉三ゆかりのお寺が目黒と向丘の両方とも大円寺なのはたまたまなのでしょうか。

さらに目黒の大円寺は、明和9年(1772年)に江戸の三分の一が焼けた「行人坂の大火(明和の大火)」の火元ともなっているそうです。 (「行人坂の大火」という言葉は今回初めて知りました。) そのため江戸時代後期の嘉永元年(1848年)になって薩摩藩主島津斉興の帰依を得て、その菩提寺としてようやく再建されたとされています。 そんな不幸な歴史のある大円寺ですが、外の賑いとは逆に、緑の多い静かな境内です。 吉三の石碑の他にも、五百羅漢の石仏群、薬師如来など貴重な文化財がたくさんありますが、時間の都合でじっくり見て回ることはできませんでした。 今度来る時は、大円寺をメインとした散策をしたいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都目黒区下目黒1-8-5

(2019年4月14日の日記) |

| 5月22日太鼓橋から目黒不動 |

|

目黒散歩の続き。 大円寺を出て、再び行人坂を下って行くと、目黒川に出ます。 そこにかかっているのが太鼓橋。 歌川広重の「名所江戸百景」では美しい冬景色が描かれていますが、今見ると普通の橋です。  でもここは春の桜、花見の名所。

でもここは春の桜、花見の名所。桜の季節に来るのがいいかもしれません。 「池波正太郎が愛した江戸をゆく」によれば、「剣客商売」の「黒白」に登場する波切八郎の道場はこの近く、また「鬼平犯科帳」の「鯉肝のお里」では、舟形の宗平が橋近くのうなぎ屋にやって来ます。 この太鼓橋を作った人物については諸説ありますが、私は八百屋お七の恋人の吉三郎が出家した西運上人という説が気に入っています。 太鼓橋を渡ってさらに進むと、かつて威徳寺があった場所に出ます。 ここは木村忠吾、細川峯太郎の菩提寺ですが、残念ながら明治時代に廃寺となり、「威徳寺跡」の表示でもないかと探し回りましたが、結局どこにあったのかわからないまま終わってしまいました。 そして目黒不動尊参道に向かって進むと、成就院(蛸薬師)が見えてきます。 失礼ながら、初めて見た時居酒屋さんの宣伝?と間違えた可愛い蛸の巨大絵馬が目印です。 かつて慈覚大師円仁(えんにん)が海に投げ入れた薬師像が蛸に乗って戻って来たのが由来とありますが、なぜ海に? 不思議に思って調べてみたら、唐に行った帰り、海が荒れたので、身につけていた薬師像を海に捧げて危機を逃れたのだそうです。 この先に黒雨で有名な「桐や」があったことになっていますね。 目黒不動仁王門手前にあるのは比翼塚。 講談や歌舞伎では白井権八として知られていますが、本名は平井権八。 18歳で殺人の罪を犯し、逃げて江戸に来ますが、そこで知り合い、愛人となったのが遊女小紫。 やがて権八が処刑されると、小紫はその墓前で自害しました。 その二人の来世の幸せを願って作られたのが比翼塚だそうです。 そして私が大好きな目黒不動。 今回この記事を書くにあたって調べていて、初めて知ったのが、目黒不動は瀧泉寺が本当の名前であること、開祖が蛸薬師と同じ慈覚大師円仁であることです。 江戸を守護する五色不動、残念ながら私はまだ目黒不動しか行ったことがありません。 今年は是非5つの不動を回ってみたいと思います。 目黒不動でのんびり過ごし、帰りは緩やかな権之助坂を通って帰りました。 途中で五百羅漢寺、蟠龍寺、大鳥神社と見つけましたが、疲れ過ぎて素通りしてしまいました。 体力なくなったなあ。 いつかまた来てみたいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都目黒区下目黒3-20-26

(2019年5月22日の日記) |

| 6月14日谷田川暗渠を歩く 3 |

|

霜降銀座商店街を出て、今度は旧古河庭園に向かいます。 ここも毎年「浅見光彦ミステリ―ウォーク」の際にバラ祭りに寄るお馴染みの公園。 でもほとんどバラを見るばかりで、奥の日本庭園と暗渠の関係なんて思い至ったこともないのでした。  洋館とバラの美しい庭園を抜けて低地に下りるとそこが日本庭園。

洋館とバラの美しい庭園を抜けて低地に下りるとそこが日本庭園。人工的に作られた心字池、といっても池端に立って眺めているだけでは、とても「心」の字には見えません。 といってマップを見ても「心」に見えないのがなんとなく笑えます。 でも先日亡くなったドナルド・キーン氏がこよなく愛した公園。 私もバラ祭りの時何度かお見かけしたことがありますが、本当に愛情あふれる眼差しで公園を、そしてバラを見ていらっしゃいました。 キーン氏の心を少しでも理解したいと、この日はボランティアガイドさんにお願いして、日本庭園を中心に案内して頂きます。 (参加者が私1人だったので快く引き受けて下さいました、ありがとうございます。) 「暗渠マニアック」の吉村さんに倣って、池の奥へ奥へと歩いて行くとありました! 「旧古河庭園の隅っこにやってきた。 ここまで来る人などあるのだろうか。 そこに向かって池から開渠が流れ出し、裏門の少し手前で流れは終わっていた。 敷地の排水はすべて、車道に沿った下水に吸収されて、裏門から谷田川に流れている。」 と書かれたその場所です。 ただ、その後、旧古河庭園から出て庭園から流れ出した川の跡、本にも写真が掲載されているのですが、そこはわかりませんでした。 庭園の外側を、塀に沿って歩ける場所と歩けない場所があるので、少し離れてしまうと混乱してしまうのが原因です。 改めて自分の方向音痴を認識させられました・・・。 この日は暗渠が続く妙義神社まで行けなかったので、別の日に桜を見に訪れた時の写真を載せます。 石段を上った高台に妙義神社はありますが、その下を暗渠が流れているのです。 これまで何度も訪れながら、全く意識していなかった谷田川暗渠をたどる道は、本当に楽しいものでした。 特に谷田川暗渠はわかりやすいので、初心者にもお勧めではないかと思います。 マニアックと題するだけあって、なかなか難しいコースもありそうですが、いつか挑戦したいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★旧古河庭園(東京都北区西ケ原1丁目27ー39

(2019年6月14日の日記) |

| 6月19日子安稲荷神社 |

|

子安稲荷神社の創建は定かではありませんが、天正の年(1573年〜 1591年)より以前から既に現在の地に奉斎(祀ること)されていたといわれています。 天正の年以降は、徳川氏の家臣・旗本であった斎藤惣左衞門の領地(巣鴨を中心とした一帯)となり、斉藤氏はこの辺りに居を構え領民と親しく交流をし 善政をひいたことにより、領民から厚く信頼され ました。 また、斎藤氏は神仏への信仰も厚く、日夜領内の安 全を祈ることに怠りがなかったといわれています。(子安稲荷神社公式サイトより)  気持の良い春の日、明治通りを走るバスに乗っていて、池袋近くで見つけたのが子安稲荷神社でした。

気持の良い春の日、明治通りを走るバスに乗っていて、池袋近くで見つけたのが子安稲荷神社でした。赤い鳥居に青い空、そしてピンクの河津桜のコントラストがあまりに見事で、思わずバスを降りて写真を撮りに走ってしまいました。 その日は時間がなかったので、日を改めて訪れましたが、残念ながら曇り空。 それでも桜はまだ綺麗に咲いていて、風情のある神社です。 社殿も落ち着いた色合いで、迎えてくれた狛犬くんも愛嬌ある顔をしています。 稲荷神社なのに狛犬、そんな風景にも慣れました。 明治通りからの参道が結構長いので、交通の喧騒もここには届かず、場所が池袋であることを忘れてしまいそうになります。 神社を出て池袋に向かうと、堀之内橋が見えてきます。 橋と言っても川ではなく、下を通るのは山手線。 時代物でときどき見かける名前ですが、当時は巣鴨だったんですね。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都豊島区上池袋2-38-4

(2019年6月19日の日記) |