その他の世界をたどる道(六)

| 7月11日神田明神資料館 |

|

神田明神にある資料館。 いつも気になっていましたが、なかなか時間が取れず、先日やっと見て来ました。  拝観料300円を払って教えられた方に向かうと、外の騒がしさが嘘のような、静かな空間が迎えてくれます。

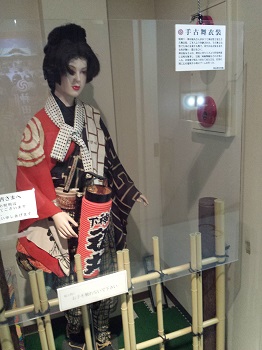

拝観料300円を払って教えられた方に向かうと、外の騒がしさが嘘のような、静かな空間が迎えてくれます。そう、拝観者は私1人だけなのです、何という充実感。 赤いカーペットが敷かれた長い廊下を、両脇の浮世絵を眺めながら歩き、暗闇や社殿の脇で読経を聞きながら しばらく佇み、資料館に入る前にすでに昔の神田に入り込みます。 迷路、ではありませんが、展示室に入るまでが結構長いので様々な工夫が凝らされていて、それだけで満足です。 展示室に入って真っ先に見つけたのが、神田祭のジオラマ。 江戸時代と現代の2パターンがあって、もちろん現代の方が色彩豊かで大がかりなのですが、江戸時代の素朴な神田祭の ジオラマに見入ってしまいます。 次に気になったのが、芸者さんだった明神下・神田福丸さんが、かつて神田祭で着た手古舞衣裳。 手古舞とは、祭りで行列の先導する舞で、福丸さんが奉納した物だそう。 ブログに写真を載せましたが、自分が写り込まないよう、斜めから撮った写真なのでその美しさが、残念ながら伝わりません。 是非資料館に行って見ることをお勧めします。 3つ目は日本の初代天皇神武天皇の巨大な像。 薄暗い部屋の中で、かなりの迫力を持って迫って来ます。 他にも平将門、神田明神、神田祭の山車や資料、美しい浮世絵や屏風(さすが千代田区だけあって数が多いです)など、あっという間に 2時間たってしまいました。 それでも見尽くした気にはならなかったのですが、残念ながら時間切れ。 天野屋さんで甘酒飲んで次の地へ。 300円で見れるなら何度でも来たい、そんな素敵な場所でした。 私がお邪魔した日は常設展示だけでしたが、江戸に関する特別展示を開催することもあるようですよ。 そんな機会に再訪したいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★千代田区外神田2−16−2

(2019年7月11日の日記) |

| 7月24日入谷鬼子母神(真源寺) |

|

鬼子母神とは、1000人の子を産んだが、他人の子を奪って食べたという仏教上の恐ろしい夜叉のこと。 その悪行を見かねたお釈迦様が、鬼子母の最愛の末子を隠して戒めたのを機に改心し、以後、安産と子育ての神となり、現代まで暑い信仰を受けている。 (昭文社「東京下町を歩く」参照)  入谷と雑司ヶ谷の鬼子母神には行きます。

入谷と雑司ヶ谷の鬼子母神には行きます。鬱蒼と茂った木々に囲まれた素朴な雰囲気の雑司ヶ谷(都電荒川線で行くと、素朴な雰囲気がさらに増します)と、交通量の多い言問通りの入谷交差点に面した華やかな入谷。 どちらも好きですが、特に好きなのは柘榴の花が咲き誇る6月頃でしょうか。 入谷は朝顔市が有名ですが、私が好きなのはあの鮮やかな柘榴の花の色。 葉の緑とのコントラストが青空に映えて見飽きることがありません。 特に入谷は池波正太郎記念文庫に近いので(歩いて10分くらい)、花が盛りの6月はよく行きます。 と書いているうちに6月も過ぎ、7月に入り、今年も入谷の朝顔市に行きそびれてしまいました。 忙しかったのもありますが、この天気で体調を崩したこともあります。 「梅雨寒」という言葉、字で書くと風流な気もしますが実際に体で感じるとかなりこたえますね。 気温に関わらず、エアコンがんがん効いてるスーパーなんかももありますし。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都台東区下谷1-12-16

(2019年7月24日の日記) |

| 7月28日香取神社(香取明神) |

|

将門を追討した藤原秀郷(ひでさと)が戦勝祈願をしたと言われ、武芸者たちから信仰を集めた。 香取神道流の流れを汲む剣豪、塚原卜伝や剣聖・千葉周作らも詣でたという。現香取神社。 (人文社「もち歩き江戸東京散歩」参照)  亀戸と言ったら亀、そして大根。

亀戸と言ったら亀、そして大根。亀はいわれも有名ですが、大根はなぜ?とずっと思っていたのですが、「升本」さんのところで答えを見つけました。 ☆ ☆ 亀戸大根は、文久年間(1861年〜1864年)の頃、香取神社周辺で栽培され始め、さかんに栽培された明治の頃は 「おかめ大根」とか「お多福大根」と呼ばれていましたが、大正初期に産地の名をつけて「亀戸大根」と呼ばれるようになりました。 ☆ ☆ こう書かれています。 現在は住宅化が進み、栽培されることもなくなって「幻の大根」になってしまいましたが、それを復活させたのが升本さんです。 実は亀戸に行くたびに気になっていたのが、お店の前に大根を飾っているお店で、そのお店こそが升本さんでした。 (ただランチにするには少々値が張る敷居の高いお店なので入ったことはありません。) さて大根の説明に「香取神社」が出てきましたね。 初めて行った時、神社内にある「亀戸大根の碑」のインパクトが強過ぎて、そこしか覚えていませんでした(笑)。 それではあまりに失礼なので、先日改めてお参りしてきました。 現在の香取神社は、大根よりもスポーツの神様として有名なようです。 亀戸天神に比べて人も少なく静かな感じですが、決して閑散としているのではなく雰囲気のある感じ。 藤祭りなどで特に混雑している時は、帰りに香取神社に寄るとほっとします。 亀戸七福神のうち、恵比寿神と大黒神が祀られているので、いつか廻ってみたいと思っているのですが・・・。 あと勝利祈願の勝石や、とにかく見るべき物がたくさんあって、あっという間に時間が過ぎてしまいます。 でも私は最初の頃、「勝石」が由来を説明したまあるいオブジェ?だと勘違いしてて、そればかり触っていたんですよ(笑)。 それほどこのオブジェもインパクトもあるものでした。 厳かでありながら、どこか遊び心を感じてしまう、そんな神社です。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★江東区亀戸3-57-22

(2019年7月28日の日記) |

| 7月31日谷中銀座 |

|

JR日暮里駅と地下鉄千駄木駅の中間にあり、谷中の人々の暮らしを支えている商店街。 下町の人情にあふれ、どこか懐かしい雰囲気が漂う。 総菜や菓子の名店、民芸品店など、約60軒が軒を連ねる。 (昭文社「東京下町散歩」参照)  谷根千を最後にゆっくり歩いたのはいつのことだったかなあ。

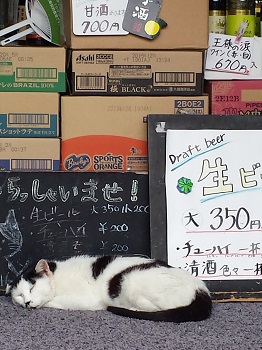

谷根千を最後にゆっくり歩いたのはいつのことだったかなあ。「一日で回り切るのは絶対無理ですよ。」 初めて来た時、本屋さんの御主人だったか、に言われて以来、ここに来るたびにこの言葉を思い出します。 だって何度来ても楽しいんだもの、何度来ても飽きないんだもの。 でも最近はすっかり御無沙汰してたので、今回根津神社の近くに用事があったのを幸い、谷中銀座まで 足を伸ばしてみました。 あいにくの天気でしたが、それでも観光客や地元の人たちで賑わっています。 そして猫!猫!猫! 残念ながら私はアレルギーがあって、あまり動物に近づけないのですが、この時ばかりは後で鼻がぐずぐず、 くしゃみも止まらなくなることを承知の上でなでまくってしまいます。 だって人慣れしてて可愛いんだもの。 お店の猫だと、そのお店の御主人と猫をきっかけに話ができたり、お勧めを教えてもらったりできるしね。 そして夕やけだんだんを降りてってひとしきり歩いた所にあるやなか珈琲店も一休みに必ず寄る所。 喫茶店ではなく販売がメインのお店で、お店も狭く、小さなカウンターがあるだけなので、5,6人も入れば もう満席。 でも焙煎するコーヒーのいい香りを楽しみながら和んでいると、地元の人がどんどん入って来てはコーヒー豆を 買って行きます。 そして帰りはマミーズ・アン・スリールで甘さ控えめアップルパイ。 実は池袋東武にあったお店が閉店しちゃったんですよ。 気軽に買えてたのに残念です。 それにチェリーパイ、レモンパイなどコージーミステリ好きにはたまらないパイも(季節限定で)扱っているので、 これからはちょこちょこチェックしに来ようかな。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都台東区谷中3-13-1

(2019年7月31日の日記) |

| 8月20日矢切の渡し |

|

400年近い歴史を持つ江戸川の渡し船で、東京近郊では唯一残っているもの。 10人ほど乗れる船が、柴又と対岸の千葉県松戸市を10分弱で結んでいる。 歌にも歌われたことから、松戸川の船着き場近くには「矢切の渡し」の碑が立ち、そこから1.5kmほど歩いた 西蓮寺(さいれんじ)には伊藤佐千夫の「野菊の墓」の文学碑も立っている。 (山と渓谷社「東京下町歩く地図帳」参照  「男はつらいよ」に興味はない私ですが、柴又帝釈天は好きです。

「男はつらいよ」に興味はない私ですが、柴又帝釈天は好きです。演歌も興味はない私ですが、「矢切の渡し」は好きです。 というわけで、機会があればよく柴又に行きます。 雰囲気が好きなんですよね、とても居心地がいい。 以前柴又帝釈天は紹介しているので、今回は矢切の渡しです。 と言っても柴又側から船に乗って松戸に着いて、「わあ、千葉県上陸だ!」って喜んで写真を撮って帰って来るだけなんですが(笑)。 「野菊の墓」は読んだことがないので、今回ガイドブックを読むまで西蓮寺の「野菊の墓」の文学碑も知りませんでした。 まあ観光のための渡し船と言えばそれまでですが、池波さんが描かれた渡しの雰囲気は感じ取れなくても、かつて こうやって川を越えて移動することもあったと、ちょっとだけ秋山小兵衛の気分も味わえます。 船頭さんはむっちりした若い女性じゃないですが(笑)。 でも柴又に来ると平成8年に亡くなった渥美清さんがまだお元気でこの界隈を歩き回っているような錯覚を覚えます。 それだけ寅さんはこの街に馴染んでいたのでしょう。 また、街の人の中で寅さんは生き続けているのでしょう。 この地に観光客として来る人もほとんど寅さんの故郷としての柴又を求めているのではないでしょうか。 私は寅さんは見たことありませんが、「寅さん金田一」の「八つ墓村」は見ました。 物静かな寅さん、石坂浩二さん、古谷一行さんの金田一耕助とは似ても似つかぬ金田一でしたが、とてもおもしろかったことを覚えています。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都葛飾区柴又7丁目18先

(2019年8月20日の日記) |

| 8月28日湯島聖堂 |

|

1691年(元禄4年)、5代将軍・綱吉は上野忍岡(しのぶがおか)にあった林家邸内の孔子廟を湯島に移し、官学の府とした。 併設の昌平黌(こう)は林家の私塾だったが、1797年(寛政9年)に独立し、昌平坂学問所を開設。 当時の建物は、一部の門と水屋を残し、関東大震災で焼失した。 (株式会社KADOKAWA「大江戸今昔マップ」参照  湯島聖堂と言えば、神田明神のほぼ向かい側にあり、神田明神に行ったついでに時間があれば寄ることが多いです。

湯島聖堂と言えば、神田明神のほぼ向かい側にあり、神田明神に行ったついでに時間があれば寄ることが多いです。あまり詳しいことは知らなかったので、今回調べてみました。 上記の説明にある林家とは、江戸時代の儒学者林羅山のことで、忍岡は現在の上野公園。 5代将軍徳川綱吉と言えば「生類憐みの令」の悪法(とされる法)が直ぐに思い浮かびますが、最近再評価の動きも出ているそうです。 私も湯島聖堂に綱吉が関わっていることを知った時は驚きました。 さて、その湯島聖堂はあまり話題になりませんが桜の美しい場所です。 どうしても派手な神田明神の陰に隠れてしまいがちですが、いつ行っても大混雑の神田明神に比べ、しっとりした落ち着いたたたずまいの 湯島聖堂は穴場と言えるかもしれません。 関東大震災で入徳門と水屋以外焼失し、現在の大成殿は1935年(昭和10年)に伊藤忠太により設計されたもの。 伊藤忠太の名前は築地本願寺に行った時に覚えました。 他にも東京では明治神宮や靖国神社遊就館が有名です。 ここに来ると歩き回って見学するというよりも、ぼーっと佇んでいることが多いです。 何を考えるでもなく、歴史に思いをはせるでもなく。 意外とこういった場所は少ないのではないかと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都文京区湯島1-4-2

(2019年8月28日の日記) |

| 9月2日アンヂェラス |

|

帰りぎわには「アンヂェラス」へ寄って、ダッチ・コーヒー。 これはもう、習慣のようなものになってしまった。 (新潮社「散歩のとき何か食べたくなって」参照)  この本を読んだ私が「アンヂェラス」に初めて行ったのは、上京後間もなくでした。

この本を読んだ私が「アンヂェラス」に初めて行ったのは、上京後間もなくでした。緊張でガチガチになりながら(笑)、ダッチ・コーヒー(水出しコーヒー)とロールケーキを注文したことを覚えています。 今のように気軽に写真が撮れる時代ではなかったので、その時の写真はありません。 ロールケーキの濃い甘さとコーヒーのおいしさに「瞠目」したものの当時は他にも行きたいところが多すぎてそれっきり。 「閉店」のニュースに驚いたものの、結局行けずに終わってしまいました。 ホットケーキの「万惣」も行けなかったなあ・・・。 池波さんが愛した、というだけで特別な存在になるお店は多かったですが、敷居の高い所も多かったのは事実。 それでもアンヂェラスは馴染んで通いたくなるような雰囲気に満ちた喫茶店でした。 最近カフェは行くけど喫茶店には行かなくなりました。 神保町で古本屋巡りをするよりも、ネットで買った方が手っ取り早いからでしょうか。 初心に帰って久しぶりに神保町にいって見ようかと思います。 昔通っていた喫茶店はまだ残っているでしょうか。 残っていて欲しいです。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都台東区浅草1-17-6(閉店)

(2019年9月2日の日記) |

| 10月8日趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり #5狐 |

|

人口が増え続けた江戸時代、商人や職人などの庶民に信仰されていたのが稲荷神社です。

「お稲荷さん」と親しみを込めて呼ばれた神様のお使いが狐でした。 江戸の人々にとって、狐は特別な存在なのです。 (NHK出板「NHK趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり 」参照)  もう終わってしまいましたが、8月から9月にかけてEテレで「NHK趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり 」という番組が放映されました。

もう終わってしまいましたが、8月から9月にかけてEテレで「NHK趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり 」という番組が放映されました。京都編は猿(赤山禅院他)、鬼(貴船神社他)、百鬼夜行(大将軍八神社他)、荒振神(羅城門跡他)、江戸編は狐(王子稲荷神社他)、 河童(合羽橋他)、天狗(高尾山他)、お岩(四谷他)が取り上げられています。 京都も行きたい所ばかりでしたが、江戸編は高尾山をのぞいて全部何度も行った場所ばかり、サイトでも紹介した場所ばかりで嬉しくなってしまいました。 改めて江戸編をテキストに沿ってまとめていきたいと思います。 江戸で狐と言えば、やはり有名なのは「王子の狐」でしょうか。 落語の「王子の狐」、浮世絵は歌川広重の「王子装束ゑの木大晦日の狐火」、王子稲荷神社の大晦日イベント「狐の行列」等々。 落語「王子の狐」は、人を化かすことが得意な狐が逆に騙される話です。 ある男が、綺麗な娘に化けた狐に化かされたふりをして、狐を近くの料亭(扇屋)に連れ込みます。 散々飲み食いして酔いつぶれた狐を置いて男は逃げ出し、正体がばれた狐は慌てて逃げ出しました。 後で反省した男は、お詫びにぼた餅を持って謝りに行きますが、狐には会えず。 代りにぼた餅を受け取った子狐が「食べてもいいかい?」と母狐に聞くと、母狐は「いけないよ、 馬の糞かもしれない。」と言ったというオチがつきます。 男が逃げ出す時に、扇屋名物の玉子焼きを土産に持って帰りますが、それほど扇屋さんの玉子焼きは有名です。 (現在は料亭は廃業、玉子焼き販売のみを行っています。) お店の向かいの小径から進むと、やがて久寿餅で有名な石鍋商店、金輪寺、王子稲荷神社、名主の滝公園と観光名所が続きます。 番組では王子稲荷の「御石様」と「お穴さま」が紹介されていました。 御石様は願い事をしながら持ち上げ、軽ければ願いはかなうけど重ければかないづらいと教えてくれる?石。 お穴さまは急な石段を上った上にあり、かつて狐が住んでいた穴なのだそうです。 王子駅に戻って北本通りに出て、向かうのは装束榎。 小さな可愛い神社です。 最近は狐の行列が有名になり、大晦日は見物人が多すぎて、行列を見るのも大変です。 ここには先ほどの扇屋さんにちなんだ「いざあけん ゑびや扇屋とざすとも 王子の狐かぎをくわえて」と彫られた石碑と、その句の通り、鍵をくわえたお狐さんを見ることができます。 もう1匹は玉をくわえているのですが、これは装束榎神社に限ったことではないようです。 日本最古の花火業者「鍵屋」が当時信仰していたお稲荷さんから「鍵屋」を屋号とし、のれん分けした店には「玉屋」の屋号を与えたことから 花火見物で「鍵屋〜玉屋〜」のかけ声が上がるようになったと言われています。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都北区岸町1-2-26(王子稲荷神社)

(2019年10月8日の日記) |

| 10月18日趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり #6河童 |

|

江戸の人々は、日本で最も有名な妖怪の1つである河童の存在を信じていたようです。 「河童を見た!」という人の話も珍しくなく、水難事故の多くは河童の仕業と恐れられました。 そんな悪い河童ですが、人のために働くようになると、姿形もユニークに変化し、慕われるようになっていきます。 (NHK出板「NHK趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり 」参照)  今回は合羽橋の河童がメインに取り上げられています。

今回は合羽橋の河童がメインに取り上げられています。この「合羽」と「河童」の由来ですが、1つはこの地域に住んでいた武士の副業が雨合羽作りだったこと。 もう1つはいわゆる「河童の恩返し」説です。 合羽家喜八という人が子供たちにいじめられていた河童を助けてあげました。 そのお礼に喜八が行っていた掘割工事を河童が助けたというのです。 この話に因み、曹源寺(通称かっぱ寺」はじめ合羽橋近辺には河童に関する見所がたくさんあります。 私が初めて曹源寺に行ったのは、高橋留美子さんの漫画「犬夜叉」を読んだ時でした。 ヒロインかごめの祖父がかごめの誕生日プレゼントに河童の手のミイラ!をあげたのです。 (かごめは全然喜んでいませんでしたが、笑)。 河童の手のミイラが曹源寺に納められていると知って見に行ったのです。 (河童堂の中に入るには事前予約が必要です。) 河童の手のミイラの他にも「河童大明神」や、手塚治虫さん、水木しげるさんはじめたくさんの漫画家が描いた 河童の絵が天井を埋め尽くしています。 たしか40枚くらいだったと思いますが、是非高橋さんにも描いて納めて頂きたいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都台東区松が谷3-7-2(曹源寺)

(2019年10月18日の日記) |

| 10月28日趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり #8お岩 |

女ゆうれいの「お岩」は、江戸時代の歌舞伎狂言「東海道四谷怪談」のヒロインです。 物語は、江戸時代に起こったいくつかの事件を題材に、作者、鶴屋南北お得意な趣向を取り入れて仕上げたものです。

物語は、江戸時代に起こったいくつかの事件を題材に、作者、鶴屋南北お得意な趣向を取り入れて仕上げたものです。お岩さんは、どうしてこんな怖い顔になってしまったのか、まずはそのあたりから、ひもといていきましょう。 (NHK出板「NHK趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり 」参照) お岩さん、今さらあらすじを紹介する必要もないでしょう。 あまりにも哀れで、その物語は凄絶な恐ろしさの中に何とも言えない悲しみをたたえています。 そのお岩さんにモデルがいると知ったのは何十年前のことでしょうか。 何かで読んだのか、テレビで見たのかそれすらも覚えていません。 ただ貞淑な妻と称えられ、夫伊右衛門とも仲が良かったとされるお岩さんをそんな物語に使うなんて、と驚きました。 実際はお岩さんが亡くなってから200年後に上演され、田宮家にも全く影響はなかったと伝えられています。 それどころか江戸時代お岩さんに関心が集まり、幕府に命じられた四谷塩町の名主が「於岩稲荷」について報告書を提出したほどだそうです。 以前お岩さんについて調べるために、四谷の於岩稲荷田宮神社と西巣鴨の妙行寺に行ったことがあります。 田宮神社はその名の通り、田宮家11代目御当主が宮司をしており、妙行寺にはお岩さんのお墓があります。 幸運にも私は田宮神社で2度にわたって宮司さんからお話を聞き、非公開とされる井戸も見せてもらうことができました。 その時の宮司さんがお元気でテレビで話されているのを見て、とても懐かしい気持ちになりました。 その節は本当にありがとうございました。 宮司さんには改めてお礼を申し上げます。 テレビやテキストでは江戸東京博物館の「東海道四谷怪談」の仕掛も紹介していました。 当時の様子がよくわかるよくできた仕掛なのですが、実物はとても小さく、テレビほどの迫力はありません(笑)。 サイトで紹介しなかった京都編や高尾山の天狗を含め、全て見ましたが、30分という短さでは取材した内容を紹介しきれていないように思いました。 なにしろテキストが立派で、これをトークを入れず、淡々と1時間くらい使ってやってくれたら凄い番組になってたのではないかと思います。 見逃した方はもちろん、見た方でも是非テキストに目を通してみて下さい。 絵、写真、解説と三拍子揃った素晴らしい資料です、お勧めです。 と、ここまで書いてふと思いついて調べたのですが、「趣味どきっ!」って元々25分番組なんですね。 「京都・江戸魔界めぐり」はその中でのテーマなのか・・・。 じゃあ1時間とか初めから無理か、残念です。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都新宿区左門町1711(於岩稲荷田宮神社) 東京都豊島区西巣鴨4丁目8〜28(妙行寺)

(2019年10月28日の日記) |

| 10月30日江戸東京博物館 |

江戸、東京、通史の3つのテーマで江戸・東京の歴史を紹介。 模型や年表など、多様な資料を用いた立体的なアプローチが、テーマの理解を助けてくれる。

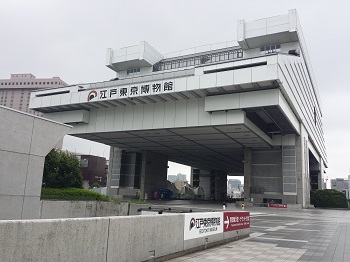

模型や年表など、多様な資料を用いた立体的なアプローチが、テーマの理解を助けてくれる。(成美堂出版「江戸散歩・東京散歩 改訂版―切り絵図・古地図で楽しむ、最新東京地図で歩く100の町と道」参照) ☆ ☆ 博物館巡りが大好きですが、一番行っているのがこの江戸東京博物館だと思います。 値段はちょっとお高めですが(600円、特別展も見ようとするとさらに1,400円追加)、常設展は両国に行く予定があれば、 必ず寄ります。 それぞれの時代を実際に訪れたような気持ちにさせてくれる立体的な展示がわかりやすく、ガイドをお願いするにも 時間指定がないのがありがたいです。 特に江戸時代が好きな私、深川江戸資料館もそうですが、ぶらり歩きを楽しんで、何時間でもいれますね(笑)。 先日はテレビで「趣味どきっ!京都・江戸魔界めぐり #8お岩」を見たので、「東海道四谷怪談」の仕掛を見るために また行きました。 そばにある鹿鳴館の動く模型も素敵です。 ただこちらは透明ガラスで足元なので、立って見下ろすのが怖かったり(笑)。 1人でも楽しめますが、お勧めはやっぱりガイドツアー。 個人では入れない楽屋裏に入ることもできますし、見どころはしっかり押さえてくれます。 ガイド時間も希望に合わせてくれるし、ベテラン揃いでお話もおもしろいです。 あと意外に知られていないのが図書室です。 「江戸東京の歴史と文化」に限られていますが、逆に言うと「江戸東京の歴史と文化」に関する資料なら何でも揃っています。 別に難しいことを調べなくても、目についた本を眺めてるだけでも楽しいです。 特別展も、価格に合った充実ぶりで、私も幽霊画展、黒田官兵衛展、妖怪展などいろいろお世話になりました(笑)。 ただ、充実し過ぎて1度の来訪で全てを把握するのは難しいのが悩みどころです。 今日は江戸の暮らしぶりを見よう、今日は江戸の演劇について調べようと、無料だったら何回かに分けて通うこともできますが、 1回600円ではそれはきつい。 なんかせこいこと言ってますが、交通費なども馬鹿にできないですしね。 でも常設展ならほとんどの場所が写真撮影可なので、楽しいですよ、お勧めです。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都墨田区横網1丁目4―1

(2019年10月30日の日記) |

| 11月11日板橋 |

石神井川に架かる板橋。 春になると満開の桜が咲き誇る。

春になると満開の桜が咲き誇る。かつて江戸と京を行き来した旅人も同じ光景を目にしたのだろうか。 (株式会社交通新聞社「散歩の達人2019年3月号」参照) ☆ ☆ 「散歩の達人」板橋特集で、作家の樋口毅宏さんが板橋を散策し、レポートしていた。 板橋と言えば中山道や板橋宿もあり、私も好きな街。 早速買って読んでみた。 樋口さんの散策は当然ながら?「板橋」の名前の由来となった橋「板橋」から始まる。 今は交通量の多い巣鴨から板橋を越えて行く国道が中山道と呼ばれていて、本来の中山道は、国道から板橋宿に入る細い小道となっており、旧中山道と呼ばれている。 この旧中山道に入り、どこまでも進むと石神井川にかかる板橋が見えて来る。 王子から始まる石神井川沿いの桜の名所で、歩きながら花見を楽しめる人気の場所。 この石神井川に沿ったお花見コースと、板橋宿からの散歩道がぶつかるのが板橋なのだ。 橋の側には「距日本橋二里二五町三三間」「日本橋から十粁(キロ)六百四十三米」と書かれた標柱があり、往時をしのばせる。 「板橋十景」の一つに選ばれているが、制覇してみたいかも。 「ひとりごと」にも写真を載せてあります。 ★東京都板橋区仲宿49・50/板橋区本町28・29

(2019年11月11日の日記) |

| 11月12日赤塚溜池公園 |

西高島平駅から南へ歩いて10分余りの赤塚溜池公園。 その南側には見上げるほどの斜面が迫っている。

その南側には見上げるほどの斜面が迫っている。高島平の平坦な土地は海抜30メートルほどの武蔵野台地と接しているのだ。 斜面の階段を登った上は赤塚公園で、一角に赤塚城本丸跡の碑が建っている。 赤塚城は戦国時代、後北条氏の家臣だった千葉氏の居城であり、赤塚溜池公園の池は城の水濠跡だ。 (日本文芸社「時間旅行ミニ荷風」参照) 板橋区の「板橋」と並ぶ「板橋十景」の一つ、赤塚溜池公園。 園内にたくさん植えられた梅が有名ですが、私が所用で高島平を訪れたのは3月半ばのどんよりとした曇りの日。 綺麗な景色を楽しむ感じにはならないのが残念でした。 引用した「ミニ荷風」の記事が見事に説明してくれているので、この記事にしたがって散策。 斜面の階段を登って赤塚城本丸跡を見て、水濠だった溜池を見て、ちょっとだけ咲いていた梅を愛でる。 それにしてもこの「ミニ荷風」、東京都交通局で出してくれてたフリーペーパーで、とてもおもしろく重宝していたのだけど、 いつの間にか見なくなったなあと思ってたら2011年(平成30年)7月発行の20号で終わっていた。 表紙の永井荷風と思われる人形と、「東京の町を歩くこと、それは人生の追憶の道を辿ること。」の一文も印象的でした。 私は東京の道を歩くことは池波小説から学びましたが、それは追憶の道を辿ることではなく、江戸について学ぶこと、でしょうか。 すっかり変わってしまった東京、でも目を凝らしてみれば、私たちは東京の町並みに江戸の姿をうっすら見ることができると思います。 早い話、今昔ガイドを持ってったり、その地の昔の写真と見比べるだけでも。 残念ながらこの日は時間も少なく、廃城となった赤塚城、そして千葉氏にまで思いをはせることができないのが残念でした。 今度は梅満開の時期に行って見たいと思います。 「ひとりごと」 にも写真を載せてあります。 ★東京都板橋区赤塚5丁目35?27

(2019年11月12日の日記) |

| 11月15日 江川太郎左衛門英龍終焉之地 |

享和元年(1801年)に伊豆国韮山代官の家に生まれる。 若くして蘭学や砲術を学び、ペリー来航後は幕府の海防に手腕を発揮する。

若くして蘭学や砲術を学び、ペリー来航後は幕府の海防に手腕を発揮する。台場建設や韮山反射炉の築造などを次々と成功させ、「世直し江川大明神」とも称された。 終焉の地となったこの場所では、ジョン万次郎を長屋に住まわせ、英語や航海術の指導にあたらせていたという。 (ぴあ株式会社「東京歴史さんぽ」参照) ☆ ☆ ☆ 今年の夏、韮山反射炉を見に行って来ました。 以前から反射炉に興味はあったのですが、詳しい歴史や技術的なことはほとんど知らなかったので、勉強してみたいかなと思って。 反射炉とは幕末に造られた、金属を溶かして大砲などを鋳造するための溶解炉のことです。 8月だったか「ザ!鉄腕!DASH!!」で反射炉の完成と始動を放映してましたね。 あの反射炉です。 あいにくの天気で空はどんより、なのに蒸し暑くしんどい一日でした。 残念ながら反射炉が映える綺麗な青空というわけには来ませんでしたが、まずはガイダンスセンターで反射炉の歴史や仕組みに関する映像を見ます。 これがわかりやすくて、韮山に来た目的はほぼ達したと言っていいほどです。 それから外に出て韮山反射炉を見学。 ボランティアガイドさんをお願いして詳しく説明して頂きます。 これがまた反射炉愛に溢れた詳しくもわかりやすい説明。 隣接したお土産物屋さんでは、可愛らしいおばあちゃまに、子供の頃の反射炉の思い出話を話してもらいました。 この後行ったのが江川邸。 韮山反射炉の築造を手がけた江川太郎左衛門英龍の屋敷です。 江川太郎左衛門英龍は反射炉だけでなく、今のお台場、台場建設にも携わった方で、東京と韮山を行ったり来たりしながら激務に励み、そのために体調を崩して安政2年(1855年)に 亡くなりました。 その地が現在の両国駅近く、緑町公園のそばにあった屋敷です。 駅から北斎通りを錦糸町に向かって歩けば見つけることができます。 わかりにくい場所ではないのですが、標示板があるだけなのでちょっと寂しい気もします。 韮山を愛し、韮山の人々に今も敬愛されている江川太郎左衛門英龍、できることなら韮山の地で眠りにつきたかったのかもしれません。 ★東京都墨田区亀沢1-3-12 (2019年11月15日の日記)

|

| 12月2日 牛込門 |

田安門に続く上州道の交通拠点。 JR飯田橋駅西口付近に石垣が残る牛込見附跡。

JR飯田橋駅西口付近に石垣が残る牛込見附跡。石垣の一部の石に「松平阿波守」と刻まれているように、阿波徳島の蜂須賀忠英(ただてる)が寛永16年(1639年)に建造。 田安門が起点の上州道の関門となっていた。 田安門交差点を起点とする早稲田通りは、大田道灌による江戸城築城以前からの古道で、群馬県まで続いていた。 (株式会社宝島社「江戸古地図探訪」参照) ☆ ☆ ☆ 見附とは、江戸城周辺に置かれた見張り番所のこと。 市ヶ谷、四谷、赤坂などの見附が地名として残っています。 阿波徳島藩第2代藩主蜂須賀忠英の曽祖父はあの蜂須賀小六、わかりやすいです。 飯田橋は、飯田橋サクラテラスができてからよく行くようになりました、特に桜の季節。 だから何度も通っているのに石垣に刻まれている「松平阿波守」は見たことないです。 今度行ったら探してみよう。 令和を迎えて、皇居周辺、お堀端は今年1年大変な賑わいでしたが来年は少しは落ち着くのかな? と思ったら今度はオリンピックがありますね。 私もささやかながら応援して盛り上げていきたいと思います。 ★東京都千代田区飯田橋4丁目9-5(JR飯田橋駅)すぐそば ★「ひとりごと」で写真を紹介しています。

(2019年12月2日の日記) |

と書くと江戸東京博物館のすぐそばにあるように錯覚しますが、行ってみたら遠かった(笑)。

と書くと江戸東京博物館のすぐそばにあるように錯覚しますが、行ってみたら遠かった(笑)。 鬼平こと長谷川平蔵が、実際に関わった石川島の人足寄場、その地にある灯台のモニュメントです。

鬼平こと長谷川平蔵が、実際に関わった石川島の人足寄場、その地にある灯台のモニュメントです。 その中で、ふと目に留まったのが榎本武揚の銅像の写真。

その中で、ふと目に留まったのが榎本武揚の銅像の写真。 というより、分野など意識せずに手あたり次第読んでいた。

というより、分野など意識せずに手あたり次第読んでいた。 「竹の台」の名前の由来は、慈覚大師が唐の五台山から竹を根分けして持ち帰り、

比叡山に移植したものを、さらに根分けして上野寛永寺の根本中堂に移したことから来たそうです。

「竹の台」の名前の由来は、慈覚大師が唐の五台山から竹を根分けして持ち帰り、

比叡山に移植したものを、さらに根分けして上野寛永寺の根本中堂に移したことから来たそうです。 たまたま通りかかって見つけたこの碑、今はオフィスビルに囲まれた一角ですが、当時は裏が海に面しており、

船で運ばれた米などがここで陸揚げされたそうです。

たまたま通りかかって見つけたこの碑、今はオフィスビルに囲まれた一角ですが、当時は裏が海に面しており、

船で運ばれた米などがここで陸揚げされたそうです。 数年前に日本橋を歩いていた時、街の中に突然現れたギリシャ風の建物を見つけ、是非入ってみたいと

三井住友銀行の口座を作ったのが、三井本館との出会いでした。

数年前に日本橋を歩いていた時、街の中に突然現れたギリシャ風の建物を見つけ、是非入ってみたいと

三井住友銀行の口座を作ったのが、三井本館との出会いでした。